Gli incontri più belli con la poesia avvengono spesso per caso.

Quasi ogni mattina dovevo passare quarantatré minuti sulla linea rossa della “L”, Elevated Train, così chiamano la metropolitana a Chicago, perché in gran parte le vetture transitano a mezz’aria, fra casette della prima periferia, retro di magazzini e grattacieli. Era il momento in cui mi rendevo conto che il mio inglese non era quello che avrebbe dovuto essere. In genere durante i viaggi non parlavo con nessuno, ma leggevo il giornale e i cartelli pubblicitari che tappezzavano la parte alta delle carrozze. I titoli dei giornali e gli annunci pubblicitari, con i loro giochi di rparole, i riferimenti impliciti, le allusioni ti buttano in mezzo alla lingua viva, che non trovi nei libri, e che, nonostante i tuoi sforzi, ti scivola fra le mani, come un giocatore di football che credi di aver placcato e invece sguscia via. Così avevo preso l’abitudine di riscrivere su un taccuino le frasi che capivo di non capire appieno, e durante la giornata chiedevo spiegazioni a qualche amico americano di cui mi fidavo, nella speranza prima o poi di sentirmi a casa mia.

Nel mese di Aprile, il mese della poesia, accanto ai manifesti pubblicitari, comparivano anche dei versi. Era tranquillizzante trovare poesie famose di poeti studiati, come Shelley, la Dickinson o Frost. Ma poi c’erano quelle di poeti mai letti, mai sentiti nominare. E allora barcollavo. Però, siccome la corsa durava quarantatré minuti, c’era modo di leggerle e rileggerle e cercare magari di memorizzarle per vedere se poi si riusciva a comprenderle. Una volta ne vidi una che mi ipnotizzò. Blizzard of one era il titolo della raccolta da cui era tratta. Stando a Chicago sapevo bene che cosa fosse un Blizzard, una tempesta di neve, una tormenta; ne avevo fatto esperienza, che mi sembra il modo migliore per comprendere le cose e le parole. Ma quel titolo restava lì, a mezz’aria anche lui: Blizzard of one? Tormenta di uno? Uno come sostantivo o come aggettivo? E se aggettivo, qual è il nome che manca? Che sia un titolo postmoderno? Sospeso come Se una notte d’inverno un viaggiatore? La poesia che seguiva, intitolata A Piece of the Storm, aiuta a comprendere meglio, ma apre ad altri interrogativi. Ecco il testo:

From the shadow of domes in the city of domes,

A snowflake, a blizzard of one, weightless, entered your room

And made its way to the arm of the chair where you, looking up

From your book, saw it the moment it landed. That's all

There was to it. No more than a solemn waking

To brevity, to the lifting and falling away of attention, swiftly,

A time between times, a flowerless funeral. No more than that

Except for the feeling that this piece of the storm,

Which turned into nothing before your eyes, would come back,

A snowflake, a blizzard of one, weightless, entered your room

And made its way to the arm of the chair where you, looking up

From your book, saw it the moment it landed. That's all

There was to it. No more than a solemn waking

To brevity, to the lifting and falling away of attention, swiftly,

A time between times, a flowerless funeral. No more than that

Except for the feeling that this piece of the storm,

Which turned into nothing before your eyes, would come back,

That someone years hence, sitting as you are now, might say:

"It's time. The air is ready. The sky has an opening."

"It's time. The air is ready. The sky has an opening."

Ed ecco il testo tradotto con il titolo Frammento di tempesta da Damiano Abeni nella imperdibile raccolta Tutte le poesie di Mark Strand, appena uscito in un bel volume degli Oscar Baobab Mondadori.

Dall’ombra delle cupole nella città delle cupole,

un fiocco di neve, tormenta al singolare, impalpabile

è entrato nella tua stanza e si è fatto strada fino al bracciolo

della poltrona dove tu, alzando lo sguardo

dal libro, l’hai scorto nell’attimo in cui si posava. Tutto

qui. Niente altro che un solenne svegliarsi

alla brevità, al sollevarsi e ricadere dell’attenzione, rapido,

tempo tra tempi, funerale senza fiori. Niente altro

se non per la sensazione che questo frammento di tempesta,

fattosi nulla sotto i tuoi occhi, possa tornare,

che qualcuno tra anni e anni, seduta come adesso sei tu, possa dire:

“È ora. L’aria è pronta. C’è uno spiraglio nel cielo”. (p. 523)

Quella volta, sulla metropolitana, purtroppo senza l’aiuto di Abeni, ricordo di avere continuato a leggere e rileggere quei versi in inglese, cercando di venirne a capo, di immaginare quale potesse essere la città delle cupole, e se quel waking avesse a che fare con lo svegliarsi o con la veglia, wake, che si concede al morto, al singolo fiocco di neve che si sta squagliando sul bracciolo della poltrona, in un allitterante flowerless funeral, un funerale solitario ma, per il suo suono, leggero come un soffio. E mi chiedevo se quella fosse la rappresentazione del momento finale che capiterà, prima o poi, a tutti, trasportati come siamo in una grande tempesta collettiva, ma nello stesso tempo singoli e fragili come fiocchi di neve. Ricordo anche di avere preso nota nel mio taccuino del nome di Strand. Avevo scoperto sulla El un autore che non conoscevo e che mi aveva ipnotizzato subito, con quel suo linguaggio pulito, essenziale, quieto, come certi dipinti metafisici di De Chirico e certi quadri di Hopper o Baily, precisi, dettagliati, dove c’è un accenno di una storia, ma non succede nulla; dove c’è attesa, ma un’attesa vuota, disillusa, epicurea. Ricordo anche di essere entrato da Borders, e di aver acquistato diverse sue plaquette, dai titoli curiosi come Sleeping with one eye open (Dormire con un occhio aperto) del 1964, Reasons for moving(Motivi per muoversi) del 1968 fino a The Continuous Life (La vita ininterrotta) del 1990 e Blizzard of One (Tormenta al singolare) del 1998, riproposti ora da Abeni nella sua scrupolosa e coerente traduzione, che comprende tutte le poesie di Strand fino alle ultime raccolte (Man and the Camel, L’uomo e il cammello, 2006 e Almost Invisible, Quasi invisibile, 2012: vedi in proposito l’articolo di Andrea Cortellessa). Ricordo di essere uscito dalla libreria contento, come quando si compra un giaccone che ti va a pennello, che non cercavi, e che non pensavi neppure esistesse.

Anche gli incontri più belli con i poeti avvengono spesso per caso.

Dopo i quarantatré minuti di “L” e gli altri dieci minuti di autobus arrivavo, quasi ogni mattina, al Dipartimento di Romance Languages della University of Chicago dove lavoravo. Un giorno Paolo Cherchi, uno dei più autorevoli italianisti in circolazione, mi chiede se sapessi di qualche nostro dottorando disponibile a dare lezione a un collega americano del Committee on Social Thought che aveva bisogno di tenere esercitato il suo italiano. Era disposto a pagare. “Chi è?” chiedo io. “Un poeta, si chiama Strand”. Non ricordo se ho detto qualcosa prima di “Vado io! Gratis”. È probabile.

Gli telefono, mi presento e fissiamo un appuntamento nel suo studio. Mi incammino per i chiostri neogotici dell’università, e trovo la sede del corso in cui insegna. Si tratta di un programma di dottorato molto esclusivo e interdisciplinare, in cui i professori, autorevolissimi, spesso tengono un intero corso in coppia, ad esempio sulla nozione di Sublime in Kant e nel Romanticismo, come era successo a Strand. In ogni lezione del corso i due professori di discipline diverse discutono fra di loro su un punto specifico che hanno concordato; gli studenti assistono al confronto, prendono appunti in silenzio e poi, nella seconda parte dell’incontro possono porre domande. Arrivo al quarto piano e imbocco il corridoio degli studi dei professori. Leggo le targhette. Il primo nome che vedo è John Coetzee.

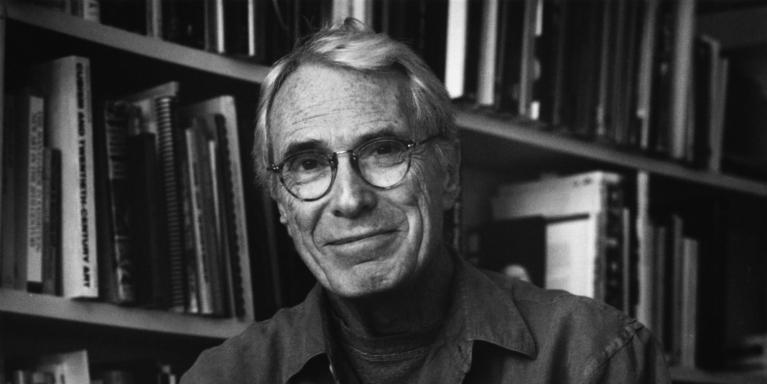

Non aveva ancora vinto il premio Nobel, succederà quattro anni dopo, nel 2003, ma era già Coetzee, e mi viene istintivo di camminare in punta di piedi davanti alla sua porta per non disturbare. La porta accanto è quella di Mark Strand. Prima di bussare mi chiedo che cosa ci faccio io in quel corridoio. Poi busso. Apre la porta un uomo alto, magro, elegante nel portamento, con un volto bello e un sorriso accogliente. Pur non avendolo mai visto mi sembra di conoscerlo: un volto familiare. Mi fa entrare e comincia a chiedermi che cosa facessi a Chicago. Quando gli dico che uno dei miei autori di studio è Coleridge, si alza, va a cercare qualcosa nella sua fornitissima biblioteca, e torna con la seconda edizione del 1800 delle Lyrical Ballads, che mi mostra con orgoglio e la baldanza bonaria con cui i bambini mostrano agli amici i loro giochi preziosi. Quel sorriso autoironico, sornione e intelligente mi fa venire in mente Clint Eastwood, e allora d’improvviso mi è chiaro perché il suo volto aveva qualcosa di familiare. Mi parla del suo amore per l’Italia e la letteratura italiana, per Calvino che insegnava nei suoi corsi, per Buzzati e Palazzeschi, per Dante, di cui aveva tradotto il canto IV dell’Inferno, in una traduzione collettanea della cantica uscita nel 1993 e alla quale avevano partecipato poeti come Seamus Heany, Robert Pinsky, W.S. Merwin, Sharon Olds, Robert Hass, e ancora della sua ammirazione per Leopardi, che aveva cercato di tradurre a modo suo, almeno in due poesie: Fear of the night, che riprende Odi, Melisso e Leopardi in cui riscrive La sera del dì di festa.

La traduzione d’altronde è da sempre uno dei suoi interessi e fonti di ispirazione: ha lavorato sui poeti latino americani come Carlos Drummond de Andrade o Rafael Alberti e i canti degli Incas Quechua (confluiti nel volume Looking for poetry, Knopf, New York 2002), ma ha anche tradotto in versi un paio di dipinti di De Chirico, La conquista del filosofo e Le muse inquietanti: Strand, che raramente ricorre a forme chiuse e a rime, sceglie per queste ekphrasis di De Chirico l’andamento ripetitivo e mesmerico della villanella, nel tentativo di ricreare quel senso di quiete sospesa dei quadri. Al tema della traduzione Strand dedica anche alcune brevi prose, ironiche e surreali, apparse nel libro di saggi The Weather of Words. Poetic Invention (Knopf, 2000). Una di queste ha a che fare con Palazzeschi, è divertente e contiene un consiglio utile:

Qualche mese fa mio figlio di quattro anni, mentre ero rannicchiato a pulirmi le scarpe, guardò in alto e mi disse: “Le mie traduzioni di Palazzeschi non vanno per niente bene”.

Sorpreso tirai subito indietro il piede: “Le tue traduzioni? Non sapevo che tu traducessi”.

“Non ti sei occupato molto di me negli ultimi tempi”. Disse. “Mi riesce molto difficile decidere che tono dare alle mie traduzioni. Più le guardo e meno sono sicuro di come devono essere. Inoltre, siccome sono solo un poeta principiante, più assomigliano alle mie poesie più è probabile che non valgano nulla. Lavoro e lavoro, cambio questo e quello, nella speranza di arrivare prima o poi, per miracolo, a renderle in un inglese talmente al di là delle mie capacità che non posso neppure immaginarmelo. Oh, papà, è dura”.

Vedere mio figlio che arrancava su Palazzeschi mi fece venire le lacrime agli occhi. “Figlio”, dissi, “dovresti trovare un giovane poeta da tradurre, uno della tua età, uno che scrive poesie che non valgono nulla. Così se le tue poesie non sono un granché, non succede niente”. (p. 53)

Nel volume tradotto da Abeni si legge invece The Monument, un quasi-trattato paradossale sulla traduzione, scritto esplicitamente da un autore per il suo traduttore del futuro. Secondo Strand il traduttore non è uno che trasporta da una lingua a un’altra un messaggio, ma un interpreter-angel, che perpetua l’esistenza dell’autore non per quello che era un tempo, ma per quello che è ora, nel suo essere rimesso in vita dal traduttore. Così Strand con le parole di Abeni:

Attraverso di te io rinascerò; sarò me stesso di nuovo e poi di nuovo; me stesso senza nessun altro; me stesso con una tomba; me stesso oltre la morte. Mi immagino che tu prenda il mio nome; mi immagino che dirai “me stesso me stesso” continuamente. (p. 307)

L’autore dunque si annulla nel traduttore, e il Monument, “questo povero documento” lasciato per il futuro, in verità “non ha a che fare con un sé”, ma “riguarda la mancanza di un sé (…). Se è specchio di qualcosa, lo è della lacuna tra il nulla che è stato e il nulla che sarà. È un filo di intensa nostalgia che unisce passato e futuro” (p. 325).

Visto che la traduzione è per Strand un argomento importante, decidiamo di vederci una volta alla settimana, e di cominciare traducendo in inglese alcuni sonetti di Petrarca. Già dopo i primi tre o quattro incontri mi è chiaro non solo che non mi farò pagare per queste “lezioni” di italiano, ma che dovrei pagarlo io. Era come stare a bottega da un artigiano della parola. Prima leggevamo ad alta voce i testi da tradurre, e lì cercavo di correggergli la pronuncia e, quando riuscivo, a fargli sentire il ritmo della poesia; poi lui mi interrogava sul significato delle singole parole, e da lì si deragliava sull’etimo, sulle espressioni idiomatiche. Seguiva l’esercizio di traduzione; e la cosa che più mi stupiva era la sua perenne insoddisfazione per le soluzioni trovate e il suo continuo e caparbio riprovare. A me parevano tutte già perfette. A lui mai. Nelle sue poesie, così come nelle sue traduzioni, vi è una cura estrema nella scelta della parola e della struttura sintattica. Non lascia mai nulla che appaia linguisticamente (non semanticamente) abbozzato o elusivo. Si avverte in ogni suo verso un rigore assoluto che tende alla levigatezza, che rifugge da ogni enfasi, da ogni costrutto poeticheggiante, ma anche da ogni espressione gergale o del registro orale. Né poetichese né slang, ma una continua attività di pulitura, di rastremazione della forma. Mi ricordava Lanoff, uno dei personaggi del romanzo The Ghost Writer del suo amico, molto ammirato, Philip Roth: “Rigiro le frasi. Questa è la mia vita. Scrivo una frase e poi la rigiro. Poi la guardo e la rigiro di nuovo. Poi vado a pranzo. Poi torno indietro e scrivo un’altra frase. Poi prendo il tè e rigiro la frase di nuovo. Poi rileggo le due frasi e le rigiro entrambe. Poi mi sdraio sul divano e penso. Poi mi alzo e le butto via e ricomincio”.

Fece così anche una volta con una brevissima poesia di Patrizia Cavalli. L’occasione era un seminario sulla traduzione letteraria che avevamo organizzato per il dottorato di italianistica. Avevamo chiesto agli studenti di tradurre dall’italiano all’inglese alcune poesie della Cavalli e dall’inglese all’italiano alcune poesie di Strand. I due poeti avrebbero commentato insieme le soluzioni proposte dagli studenti, ma avrebbero anche offerto loro stessi una “versione d’autore”. Strand, che conosceva e stimava Patrizia Cavalli, scelse una poesia brevissima della poetessa:

Che tristezza un’ossatura rumorosa!

Ricordarsi ogni momento dello scheletro

Che la carne, finché può, copre pietosa.

Purtroppo non ho conservato i fogli con le varianti di traduzione che Strand scrisse e cancellò nell’ora e mezza che dedicammo a questa versione nel suo studio, il giorno prima di incontrare la Cavalli e gli studenti. Con rima, senza rima; isometrica, a verso libero. Ricordo però che alla fine ne era uscita una bella versione di cui era soddisfatto. Il mattino dopo, poco prima del seminario, mi chiama e mi dice che durante la notte aveva pensato che la traduzione di cui era soddisfatto non era giusta, e ne aveva stilata un’altra:

The sadness of creaking limbs!

To be reminded again and again

of the skeleton, which the flesh,

as long as it lasts, mercifully covers.

Questa invece è quella uscita dal workshop dei dottorandi:

How sad it is to have such noisy bones!

Reminding us every moment of the skeleton

Which the flesh, as long as it can, convers with pity.

Bravi gli studenti, ma la voce di Strand è tutt’altra cosa.

Poco dopo me ne vado da Chicago, e Strand, a cui avevo raccontato la storia del mio incontro in movimento con la sua poesia, mi regala il poster originale di un’altra sua composizione, una delle sue più famose, Keeping Things Whole, che era stata esposta sulla Metropolitana di Washington. La firma, e accanto al suo nome stampato con a fianco la data di nascita (b. 1934) aggiunge il suo anno di morte (d. 2039). Purtroppo non è andata così. Si sente però ancora, per nostra fortuna, nel Monument curato da Abeni con Mira Egan, la voce di un poeta originale, la voce netta, asciutta e profonda, che irretisce il lettore, dalla prima raccolta del 1964 all’ultima, potentissima, Almost invisible: testamento poetico e filosofico di un poeta vero.

[Mark Strand, Tutte le poesie, traduzione di Damiano Abeni con Moira Egan, Mondadori, Milano, 2019, pp. 668.]

Nessun commento:

Posta un commento