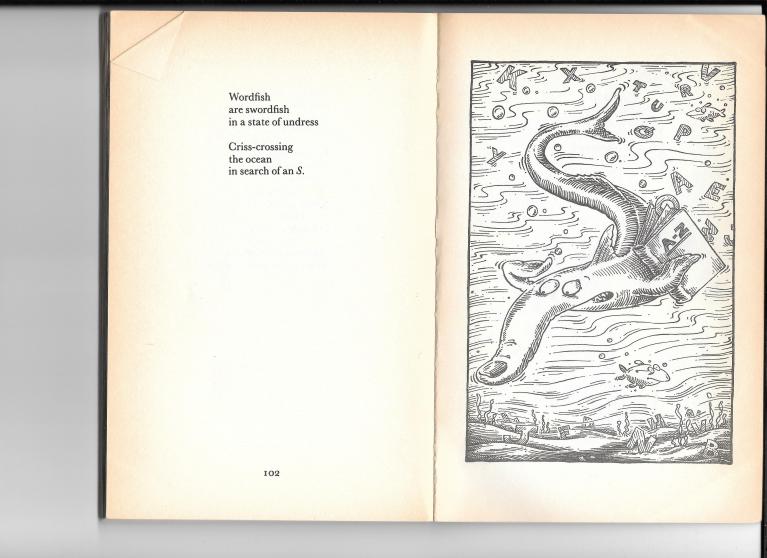

Una breve poesia di Roger McGough per bambini, ma non solo, intitolata Wordfish recita:

Wordfish

are swordfish

in a state of undress

Criss-crossing

the ocean

in search of an S.

L’immagine è quella di un pescespada (Swordfish) che ha perduto la S diventando così un pesceparola (Wordfish) che se ne va in giro per il mare a cercare la S smarrita. Un pesce parola in cerca di identità. Se invece della S si imbattesse in una L potrebbe diventare di colpo un Worldfish (pescemondo). Le parole in effetti aprono a mondi inattesi, come ci insegnano i prestigiatori di parole, i poeti e i bambini.

Lasciando nuotare il wordfish alla ricerca della S-perduta, ci potremmo chiedere se anche in italiano word possa generare un world… Così, su due piedi, sembra improbabile. Ma che le parole abbiano una prole, e quindi contengano in sé un proprio futuro, siano fertili e generino, è una fortunata coincidenza che potrebbe venire in soccorso a un ipotetico traduttore che si trovasse a dover restituire in italiano il gioco di parole word-world. Ovviamente non è l’unica soluzione: forse ci sono altri modi per parlare di mondi, o pianti per i pianeti, o anche, se non si trova altro, di parole e di terre. E questo è il bello e il brutto della traduzione, il suo splendore e la sua miseria, come intitolò Ortega Y Gassett nel 1937 un suo saggio illuminato e sempre illuminante sul tradurre. La traduzione porta sempre in sé la consapevolezza del proprio limite: la traduzione perfetta non può essere altro che una copia, a patto che sia elaborata nella stessa lingua, nello stesso posto e nello stesso tempo dell’originale, e quindi un originale essa stessa ovvero una non-traduzione (Menard di Borges, da una parte, e testi digitali, dall’altra, docent). Ma è splendidamente necessaria, perché è movimento non solo da una lingua a un’altra, o da una lingua alla stessa lingua (basti pensare alle traduzioni dei nostri classici in italiano contemporaneo), ma anche da una pensiero a una parola, da un testo a un’idea: la traduzione conserva creando e crea conservando. Viviamo tutti immersi in un perenne movimento traduttivo, da un passato che si fa presente e futuro, rimembranza e proiezione nel non-ancora, come sostiene Enrico Terrinoni nel suo pirotecnico e ipnotizzante Oltre abita il silenzio (Il Saggiatore, 2019): “Bisogna iniziare a pensare che siamo tutti translating beings, e che la nostra vita è in realtà un’infinita e inesorabile traduzione” (p. 62). E ancora, a proposito del presunto limite di ogni traduzione: “Tradurre non è equazione perfetta, perché è l’idea di cambiamento a non prevedere affatto questa possibilità. Esattamente come noi non siamo mai gli stessi in due luoghi-momenti diversi dello spazio-tempo, due punti distanti del suono-senso non potranno mai e poi mai coincidere. Ed è per questo che la resa traduttiva implica talvolta l’arrendersi, il costituirsi; e il restituirsi. Ma anche il re-istituirsi” (p. 179).

Si vede già da questa breve citazione il gioco a cui sta giocando Terrinoni. Si può dire “resa di una traduzione” pensando al prodotto dell’atto traduttorio, ma si può intendere con la stessa espressione che la traduzione proprio non ce la fa, si arrende. A quel punto la traduzione si costituisce, viene “tradotta” in carcere, si adatta a una nuova istituzione (letteraria? linguistica? poetica?), istituendosi di nuovo come testo. Le duecento pagine di Oltre abita il silenzio, così come l’Ulisse che Terrinoni ha tradotto e annotato con maestria per Newton Compton nel 2012 e che è ora da molti considerata la traduzione più accurata del capolavoro di Joyce, sono piene di parole e espressioni scivolose, ambigue, gravide di significati connotati, allusi, occulti che, sorprendendo e divertendo (nel senso di farci andare in un senso inatteso), ci portano a pensare alla traduzione non come attività meccanica, ma piuttosto come un modo fondamentale dell’essere: la traduzione è relazione essenziale con l’altro e con sé stessi, è permanenza e progresso dell’uomo, è dialogo ermeneutico, interpretazione-lettura riscrittura, è possibilità di espandere il proprio mondo espandendo il linguaggio, “è in fin dei conti tutto quello che facciamo ogni qualvolta ci disponiamo ad accogliere un contatto con l’esterno” (p. 61).

Oggi si parla sempre più spesso di traduzioni automatiche basate su reti neurali artificiali che renderanno presto obsoleto il mestiere del traduttore. Così si dice… Dagli anni cinquanta, quando si cominciò a progettare un elaboratore elettronico capace di sostituire l’essere umano in questa attività, si sono compiuti passi enormi. I detrattori dell’utopia del traduttore automatico fecero circolare un aneddoto con cui si volevano tagliare le gambe all’illusione di sostituire il traduttore umano, e in quanto umano soggetto ad errore, con una macchina asettica e infallibile. Si diceva che l’espressione “Out of sight out of mind” (il nostro idiomatico “lontano dagli occhi lontano dal cuore”, che in modo lessicalmente più aderente sarebbe “fuori dalla vista fuori dalla mente”, cioè se non lo/la vedi non ci pensi) fosse stata tradotta da un computer in giapponese e poi dal giapponese di nuovo all’inglese con questo risultato: “Blind and crazy”. In effetti il risultato ha qualcosa a che fare con il testo di partenza, essendo un cieco (blind) uno senza vista (out of sight) e un pazzo (crazy) uno fuori di testa (out of mind), ma, si converrà, non è neppure lontanamente quasi la stessa cosa. Un secondo aneddoto riguarda l’evangelico “The spirit is willing, but the flesh is weak” (Matteo 26, 41) (“Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione; ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole”) che, seguendo lo stesso processo via computer di andata e ritorno fra lingue (questa volta inglese-russo-inglese), diventa “The whiskey is agreeable, but the meat has gone bad”, in italiano qualcosa del tipo “Niente male il whiskey, ma la carne è andata a male”. Oggi i computer di nuova generazione non lavorano più su parole, ma su elaborazioni statistiche di corrispondenze lessicali fra due lingue, sulle regole sintattiche, sui contesti. Lo studio dei corpora, l’elaborazione di sistemi a reti neurali capaci di autoapprendimento hanno prodotto enormi miglioramenti, e ce ne accorgiamo tutti utilizzando strumenti comodissimi come google translate. Oggi sanno individuare un’espressione idiomatica convenzionale, standard. Ma che cosa succede se in un computer inserisco un testo con una piccola variante rispetto alla norma, alla lingua standard? Un swordfish che diventa wordfish o worldfish? Parole che danno vita a una prole? Ci sarà una resa della traduzione? E in che misura un computer riesce a tener conto del suono di una o più parole? Si arresta da solo? “Assoluto silenzio” (che per via di tutte quelle S è ben diverso da “Totale mutismo”… ma forse google non lo sente). E quando le parole sono legate da un ritmo che rende il loro significato lessicale un’altra cosa?

Non è questa la specificità della lingua letteraria, lingua che lavora sulla lettera e i suoni, che forza le convenzioni, che insiste sui “margini” della lingua, come diceva Calvino, che crea discorsi unici? Una riflessione sulla traduzione di un testo letterario non può che muovere da una riflessione su che cosa sia letteratura. Ed è quello che fa benissimo Enrico Terrinoni, considerando poesie e romanzi della letteratura di lingua, soprattutto irlandese, ma anche canzoni di autori come Tom Waits, Bob Dylan, Leonard Cohen. Proprio il protagonista della canzone Like a Bird viene assunto come alter ego dello scrittore che cerca una propria autonomia, la propria libertà, solitario come “un uccello su un cavo elettrico”, oppure elemento dissonante, come un ubriaco in un coro in una chiesa la notte di natale (“Like a drunk in a midnight choir”). “La libertà – scrive – è sempre a un bivio: da un lato ci si allontana dalle restrizioni, dall’altro si prende il largo rispetto agli altri che rispettano il contratto, e quasi ci si immagina di poter ritrovare sé stessi al di là, al di fuori. Se il contratto sociale è la cornice in cui viviamo, la libertà del letterario è la libertà di uscire dalla cornice per farsi cercare oltre e per cercare oltre: è proprio lì che risiede il senso del quadro” (p. 30). Terrinoni parla di “letterario”, e lo distingue da “letteratura”. Mentre il primo è dirompente, forza la cornice, è “strumento di emancipazione e di evasione”, la letteratura “vive all’interno della cornice, basta a sé stessa, ai suoi lettori, alla loro classe, e ad altre casse”, è “grammatica non percepita della coercizione, della costrizione, attraverso la costruzione e il consolidamento di mura che si sognano invalicabili e che servono principalmente alla perpetuazione del loro potere costrittivo” (p. 31). La traduzione di un testo letterario dovrebbe osare quanto il testo di partenza, cercare di uscire da quel quadro, non essere “pusillanime”, come diceva Ortega a proposito di molte traduzioni.

Aggiungo un piccolo esempio che forse può chiarire quanto la distinzione di Terrinoni sia importante per chi traduce. Carducci, anni dopo aver pubblicato le Odi Barbare, legge le poesie di Walt Whitman partendo dagli articoli e da alcune traduzioni pubblicati tra il 1879 e il 1881 dall’amico Enrico Nencioni. Ne rimane profondamente colpito sia per la capacità di restituire fedelmente la vita americana al punto da chiamare Whitman il Courbet della poesia, sia per la forma strana e originalissima. Scrive Carducci in una lettera a Nencioni riferendosi alla poesia di Whitman Our old Feuillage: “Sai che il ‘Fogliame’ americano io l’ho letto e tradotto a lettera tre volte con il mio maestro di inglese? (…) E mi venne subito voglia di tradurlo in esametri. Tutti quei nomi a catalogo! Quelle enumerazioni, successioni, quella serie di paesaggi, di sentimenti, di figure straordinarie e vere! Io ne rimasi e ne sono rapito!” (26 agosto 1881). Tradurre il verso di Whitman, libero e irrequieto, con i suoi ritmi biblici e i suoi cataloghi, riportandolo all’esametro classico è come riportare un testo letterario dentro le stanze della letteratura, anche se, è indubbio, l’operazione di Carducci delle Odi Barbare intendeva scalfire istituzioni poetiche ormai prive di voce.

Per tornare a Terrinoni: “Il letterario è lo sguardo continuo al di là del muro, un anelito di libertà: mentre le mura della letteratura sono costruite per adattarsi a un bisogno, anch’esso legittimo, di illuderci che non sia poi un male limitare la nostra libertà, che non bisogna sforzarsi ad ampliare lo spettro (quale parola migliore in questo caso). Di qui la sua canonizzazione in generi, spesso impermeabili tra loro, in gran parte ormai gestiti da e per il mercato, e in maniera così subliminale da dare l’impressione al lettore di stare evadendo quando invece, dell’evasione, sta sperimentando solo un senso fugace e triviale. Verrebbe da dire che la letteratura, inserita com’è nelle leggi del mercato, ha poco a che fare con il letterario” (p. 50).

Saper cogliere il letterario per poi poter cercare nella traduzione di restituire quell’erranza del testo implica una capacità di lettura aperta, non pregiudicata, certamente non statistica. È un secondo problema centrale del libro, quello dell’interpretazione, a cui Terrinoni dedica molte pagine. “Imparare a leggere significa imparare a svelare. E, dunque, a tradurre” (p. 116). E l’insistenza sulla lettura, sull’insegnare a leggere, a scavare nei testi, non accontentandosi solo delle interpretazioni dettate dal buon senso, ma abbandonandosi all’“ebbrezza” del letterario, è una indicazione precisa: la traduzione deve partire da lì, dalla lettura come palestra di un pensiero interpretante e critico, insoddisfatto e curioso. “La disposizione all’apertura dovrebbe essere il primo insegnamento da impartire in una fantomatica scuola dell’obbligo del futuro che includa la traduzione tra le sue materie principali. Non solo essere critici e disposti ad accogliere il dubbio, ma anche rivelarsi disponibili a trattare i dubbi in quanto possibilità. La traduzione vive di questo, dell’esitazione” (p. 115).

Oltre abita il silenzio ha un sottotitolo: Tradurre la letteratura (meglio, forse, Tradurre il letterario). Non ha la pretesa, e lo dichiara, di essere un libro che entrerà nelle bibliografie accademiche dei Translation Studies (già sufficientemente ingolfate di pubblicazioni spesso ripetitive e sterilmente solo teoriche), ma sarebbe bene che vi entrasse perché è una originalissima riflessione sul tradurre e sulla letteratura che muove da una eccezionale esperienza di traduzione. Oltre al già citato Ulysses, Terrinoni ha reso in italiano classici americani come The Scarlet Letter di Hawthorne, Spoon River di Edgar Lee Master, scrittori contemporanei scozzesi e irlandesi, e da alcuni anni, con Fabio Pedone, è alle prese con la traduzione degli ultimi libri di Finnegans Wake.

Mi è capitato spesso di parlare con colleghi di quest’ultima traduzione davvero complicatissima, e la reazione è stata spesso di invidioso scetticismo: “Che bisogno c’è di tradurre un’opera intraducibile? Un gioco. Una perdita di tempo”. Può essere, però Oltre abita il silenzio è un bel libro e utile sul tradurre, proprio perché si sostanzia di un’esperienza viscerale, totalizzante con testi come l’Ulisse o Finnegans Wake. Qui il traduttore non ha dovuto fare i conti con le regole del mercato editoriale, con il “buon” (o cattivo) gusto del pubblico da soddisfare, ma a mani nude, o a sinapsi celebrali aperte, fra esitazioni e conoscenze, ha sfidato i giochi linguistici, le ambiguità semantiche e fonetiche, le allusioni nascoste dei libri di Joyce. E da questa sfida ne è uscito un sorta di personal essay di traduttologia, inteso come riflessione profonda, esistenziale, su un’attività “a partire dalla sua natura di esperienza”, come avrebbe detto Antoine Berman.

Uno dei nomi ricorrenti nel libro di Terrinoni è quello dell’umanista italo-inglese John Florio, amico di Giordano Bruno, traduttore fra le altre cose del Decameron di Boccaccio e dei Saggi di Montaigne in inglese. Florio, che, fra l’altro, considerava la traduzione uno strumento sociale per la diffusione del sapere e per far progredire la lingua di una cultura, nel 1598 pubblica un dizionario italo-inglese intitolato A Worlde of Wordes. Siamo da capo. Ma se il mcgoughiano Swordfish cercava, zigzagando per il mare, la “esse” (che, guarda caso, è l’iniziale di Silenzio, parola chiave del titolo del libro di Terrinoni) tra World e Word manca invece una soltanto una “elle”, capace però di alchimie e trasmutazioni prodigiose. Scrive Terrinoni: “una minuscola, in-significante consonante liquida, col compito di separare il dominio liquido delle parole da quello solido del mondo, ed è la “elle” di language. Stiamo parlando di una consonante dal potere enorme, che rende tutto liquido e solido al tempo stesso. Di certo, qualcosa di molto poco etereo, pur nella sua impalpabilità. Il suono e la sua assenza sono le radici profonde del nostro universo irriducibilmente verbale. Partecipano della sua nascita e preludono alla sua fine. Il binomio suono-senso è il corrispettivo testuale dello spazio-tempo einsteiniano. Non si esce dal suo dominio. Le opere che leggiamo ci dominano parlandoci, permettendoci di scegliere di volta in volta come essere lette, come assegnare al proprio fruitore questa o quella voce, punti di vista da cui ricreare il mondo che sperimentiamo ogni giorno” (p. 23).

Enrico Terrinoni, Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura, Il Saggiatore, Milano, 2019, pp. 220.

Nessun commento:

Posta un commento