|

| Donald Trump |

Trump, le 3 foto straordinarie che raccontano

l'attentato: il proiettile in volo, il sangue, il pugno e la bandiera

di Paolo Giordano

15 luglio 2024

Quel proiettile in volo accanto al viso che poi si riempie di sangue e paura Pugno e bandiera, scatti da guerra civile

Un talento va senza dubbio riconosciuto a Donald J. Trump. Quello di saper generare, perfino suo malgrado, un numero di immagini iconiche, e di tale qualità, da non avere paragoni nel resto del mondo, forse nemmeno nella storia.

Che lo faccia ispirando altri all’azione (lo sciamano di QAnon a Capitol Hill), tramite scene evocate (i documenti sull’arsenale atomico nascosti a Mar-a-Lago), come spaccone o come vittima, il risultato è una produzione di immaginario ineguagliabile. Altro che intelligenza artificiale. Ma l’attentato di Butler ha portato la sua iconografia un passo oltre.

Nella notte italiana in cui è successo, ero andato a dormire a un orario insolito, molto presto, così ho appreso tutto al mattino. A quel punto il racconto era già cristallizzato in tre fotografie, che nelle scorse ore ci sono state proposte così ripetutamente da essere già permeate in qualche strato del subconscio collettivo. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che si tratta di tre fotografie straordinarie di circostanze straordinarie, e che considerate in sequenza formano una sintesi completa dell’attentato.

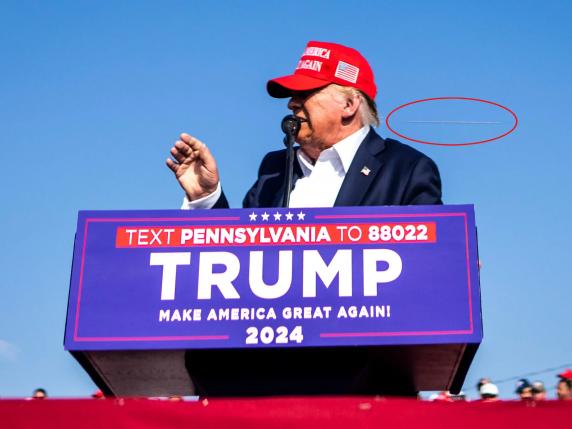

Il prima. Nessuno di noi ci avrebbe creduto. Se ci avessero detto, senza ancora averla vista, che esisteva un’immagine del proiettile in volo accanto alla testa di Trump, non ci avremmo creduto. Invece esiste. Doug Mills ha vinto due Pulitzer nella sua carriera e, oltre a diverse campagne presidenziali, ha fotografato molto sport, situazioni cinetiche quindi, in cui deve aver imparato a ottenere il massimo nitore nella velocità. Ma questa volta non si tratta solo di esperienza o di bravura: c’è un elemento imponderabile di grazia concessa, verrebbe da dire di predestinazione, nella foto che ha scattato. E c’è l’apporto di una tecnologia che anni fa non sarebbe stata alla portata delle sue mani. Doug Mills stesso e il New York Times per cui lavora dovevano essere increduli, se hanno sentito la necessità di consultare un esperto di balistica per assicurarsi che la fotografia del proiettile fosse tecnicamente «possibile».

Viene fuori, dalla fisica del moto rettilineo uniforme, che lo è: se la pallottola sparata dall’AR-15 viaggiava a circa mille metri al secondo, un tempo di scatto di un ottomillesimo di secondo ha permesso di seguire il proiettile per un percorso di circa dodici centimetri. Più miracolosamente ancora: di fotografare lo spostamento d’aria lungo quel tratto. Dell’omicidio Kennedy abbiamo una sequenza sgranata che ha alimentato decenni di letteratura, film, complotti; l’11 settembre abbiamo visto un aereo entrare nella seconda Torre in diretta mondiale. Di Butler (ma non sto confrontando la portata degli eventi) abbiamo il proiettile in volo. Non è solo la testimonianza di come le lenti puntate su ogni angolo della realtà si siano moltiplicate a dismisura, ma di come la risoluzione con la quale la realtà viene scrutata sia aumentata fino a rendere visibile anche l’invisibile.

Il durante. Ma la fotografia più bella è quella di Anna Moneymaker. Perché è la più segreta, la più intima, è lo scatto dello sgomento e della paura. Se Trump è già uscito da questo tentato omicidio come l’uomo capace di alzare il pugno e di incitare il suo popolo mentre il suo sangue è ancora fresco — «Fight! Fight!» —, l’uomo capace di cogliere l’occasione politica subito dopo lo sparo con una prontezza simile a quella dei fotografi che stiamo celebrando, lo scatto di Moneymaker coglie il momento in cui Trump è semplicemente un uomo a terra, spaventato e anziano, con le sopracciglia in controluce e la pelle delle mani arricciata. Trump nell’istante del terrore animale, lo stesso che proverebbe chiunque di noi. Il cappellino MAGA sembra quasi un oggetto di preghiera nella foto di Moneymaker. Magari Trump vincerà sul serio alla fine, ma il suo sguardo in questa foto dice il contrario, è quello di un uomo che vede il proprio destino dissolversi.

Il dopo. Anche le fotografie — come ogni forma di racconto — sono efficaci soprattutto in ragione di ciò che escludono. Non di quanto contengono. E lo scatto di Evan Vucci, destinato a restare il più celebre, esclude pressoché tutto: esclude la folla, le gradinate alle spalle di Trump, il podio. Sfruttando, con una maestria quasi impossibile da qualificare, la prospettiva in cui si trovava rispetto al palco rialzato, Vucci ripulisce la scena dal chiasso e mette al suo posto la campitura piatta, omogenea del cielo. L’immagine risultante è quasi in tricromia: rosso, bianco e diversi toni del blu — guarda caso i colori della bandiera americana, gli stessi che aveva dipinti in faccia il vichingo di Capitol Hill. Qui il rosso vivo, oltre alle strisce della bandiera, viene riservato solo all’orecchio sanguinante di Trump e alle striature da lottatore sul suo viso. Toro scatenato. Ho già trovato in rete alcune analisi tecniche sulla struttura compositiva dell’immagine, con tanto di griglia per mostrare la disposizione perfetta dei volti delle guardie di sicurezza, la gestione dei volumi eccetera. Anche i riferimenti a dipinti solenni e ad altre foto iconiche della storia si sprecano. Tutto molto interessante. Ma io non sono un appassionato di fotografia. E ho la sensazione insistente che quello di Evan Vucci sia uno scatto magistrale che farà male al mondo. Sì, la perfezione formale di queste tre fotografie mi opprime. Non perché colgono necessariamente l’attimo decisivo in cui Donald J. Trump vince le elezioni, come hanno già vaticinato in molti (a me sembra che sia tutto un po’ più complicato di così, o forse mantengo solo una fiducia irragionevole nelle persone). Le fotografie mi opprimono per la prontezza dei fotografi che le hanno scattate. Perché ci si aspetterebbe una prontezza simile, e degli scatti come questi, dai fotografi di guerra, quando i sensi sono attivati al massimo e l’allerta è tale proprio per cogliere un proiettile in volo, un target schienato, lo sventolare della bandiera sull’avamposto conquistato.

Da un evento di campagna elettorale in estate mi aspetto sonnolenza e stordimento, anche da parte dei professionisti. Invece sembra che l’eventualità dello scenario di guerra abbia intriso anche le elezioni democratiche, almeno negli Stati Uniti. Da ieri non smetto di pensare a Civil War. Suppongo di non essere il solo. Le protagoniste del film di Alex Garland sono due fotografe di guerra, una di carriera e una aspirante, che cercano di raggiungere Washington DC nel pieno di una nuova guerra civile americana. Gli echi dell’assalto al Campidoglio sono evidenti nella storia, ma adesso sono evidenti anche i presagi dell’attentato di Butler. Come racconta il film, spesso la guerra, prima di divenire tale, esiste già sotto forma di clima, anzi di qualcosa di ancora più sfuggente e individuale: la nostra predisposizione a reagire in ogni situazione di calma apparente come pronti all’attacco.