|

| René Burri, Maarad Street. Beirut, Lebanon, 1991 |

René Burri

Utopia

100 immagini

26 ago 2016 — 8 gen 2017 presso la Casa dei Tre Oci a Venezia, Italia

27 NOVEMBRE 2017

Due progetti espositivi autonomi presentano, da un lato, 100 immagini di René Burri dedicate all’architettura e ai suoi protagonisti, dall’altro, 50 scatti inediti di Ferdinando Scianna in occasione dei 500 anni dalla fondazione del Ghetto ebraico a Venezia.

|

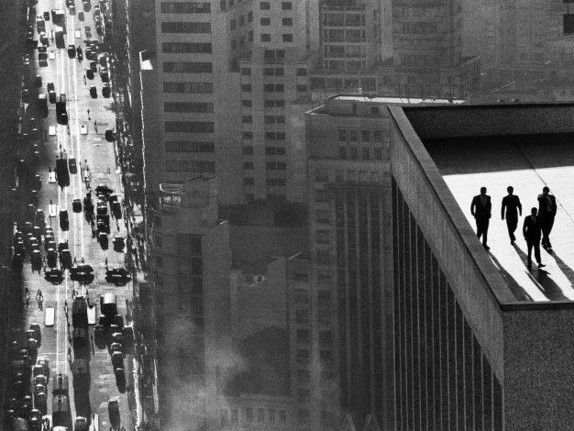

| René Burri, Tiananmen Square, Beijing, China, 1989 |

Dopo il successo della mostra Helmut Newton. Fotografie, la Casa dei Tre Oci di Venezia riprende il proprio programma espositivo con due proposte dedicate ad altrettanti maestri della storia della fotografia: René Burri e Ferdinando Scianna.

Dal 26 agosto 2016 all’8 gennaio 2017, le sale dello spazio veneziano sull’isola della Giudecca si apriranno alle rassegne “René Burri. Utopia”, organizzata da Magnum Photos in collaborazione con la Casa dei Tre Oci, e curata da Michael Koetzle, e “Ferdinando Scianna. Il Ghetto di Venezia 500 anni dopo”, curata da Denis Curti. La mostra dedicata a Ferdinando Scianna è frutto del lavoro fotografico realizzato su incarico di Fondazione di Venezia e realizzato appositamente per i Tre Oci in occasione del Cinquecentenario della fondazione del Ghetto ebraico a Venezia.

|

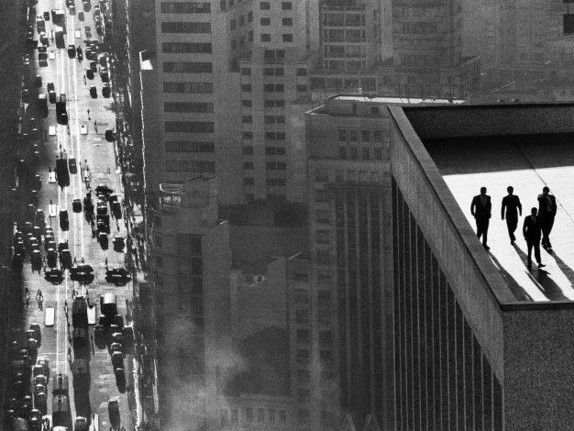

| René Burri, Sao Paulo, Brazil, 1960 |

I due diversi progetti si snoderanno autonomamente seguendo un percorso coerente e lineare, che si svilupperà a partire dalle 100 opere di René Burri, distribuite tra pianterreno e piano nobile, e si concluderà al secondo piano, con le oltre 50 fotografie inedite di Ferdinando Scianna.

Entrambi membri della prestigiosa agenzia fotografica Magnum (l’uno dal 1959, l’altro dal 1989), Burri e Scianna appartengono, pur nella loro diversità, a quella categoria di autori che attraverso il mezzo fotografico esprime personali visioni, sia che si traducano nella passione di Burri di documentare grandi cambiamenti politici e sociali, sia che rispondano al tentativo, nel caso di Scianna, di carpire, all’interno del flusso caotico dell’esistenza, “istanti di senso e di forma”.

|

| René Burri, Los Angeles, California, USA, 1984 |

Utopia di René Burri (Zurigo, 1933-2014) riunisce, per la prima volta, oltre 100 immagini del grande artista svizzero dedicate all’architettura, con scatti di famosi edifici e ritratti di architetti.

La fotografia di Burri nasce dal bisogno di raccontare i grandi processi di trasformazione e i cambiamenti storici, politici e culturali del Novecento con una forte attenzione verso alcuni personaggi (indimenticabili i suoi ritratti di Che Guevara e Pablo Picasso) che ne hanno fatto parte.

|

René Burri,Le Corbusier and his "Modulor" in his office, 35 rue de Sèvres.

Paris, France, 1959 |

Utopia - che si tiene in contemporanea con la Biennale di Architettura 2016 - s’inserisce all’interno di questa prospettiva, in quanto Burri concepisce l’architettura come una vera e propria operazione politica e sociale che veicola e impone una visione sul mondo, e che lo spinge a viaggiare tra Europa, Medio-Oriente, Asia e America latina sulle tracce dei grandi architetti del XX secolo, da Le Corbusier a Oscar Niemeyer, da Mario Botta a Renzo Piano, da Tadao Ando a Richard Meier.

Accanto ai loro ritratti e alle loro costruzioni, in Utopia si ritrovano anche le immagini di eventi storici particolarmente densi di contrasti e di speranze, come la caduta del muro di Berlino o le proteste di piazza Tienanmen a Pechino nella primavera del 1989.

|

René Burri, A worker from Nordeste shows his family the new city on inauguration day.

In the background: the National Congress building by Oscar Niemeyer. Brasilia, Brazil, 1960 |

L’ultimo piano della Casa dei Tre Oci è dedicato all’opera di uno dei più importanti fotografi italiani, Ferdinando Scianna (Bagheria, 4 luglio 1943). In occasione dei 500 anni della nascita del Ghetto ebraico di Venezia (formatosi il 29 marzo 1516), la Fondazione di Venezia ha deciso di avviare una ricognizione fotografica con l’obiettivo di raccontare la dimensione contemporanea del Ghetto. Il progetto espositivo è realizzato da Civita Tre Venezie.

Scianna ha realizzato un reportage fotografico in pieno stile Street Photography, raccogliendo immagini inerenti la vita quotidiana del Ghetto, senza tralasciare ritratti, architetture, interni di case e luoghi di preghiera.

|

| René Burri, Ministry of Health, planned by architect Oscar Niemeyer. Rio de Janeiro, Brazil, 1960 |

Chiese, ristoranti, campi, gondole sono i soggetti che animano il panorama visivo del progetto. Da segnalare, in questa narrazione, la compresenza di una dimensione simbolica, storica, rituale, intrinsecamente connessa a luoghi e gesti, e una semplicità nella descrizione di un tempo presente e ordinario.

“Ferdinando Scianna – osserva il curatore Denis Curti – ha saputo costruire un racconto delicato […]. Ha dato forma a una memoria collettiva elevando e distinguendo singole storie: se ne avverte la bellezza e la solennità. […] Il dolore mai urlato dell’Olocausto. Le pietre d’inciampo e i segni di una vicenda destinata a restare indelebile. […] Dentro queste fotografie ci si orienta. I punti cardinali si fanno abbraccio e segnano le linee di una confidenza visiva capace di entrare nei confini dell’intimità dei molti ritratti che compongono il complesso mosaico di questa esperienza: è il linguaggio degli affetti, è la grammatica dei corpi”.

La mostra “Il Ghetto di Venezia 500 anni dopo” sarà accompagnata da un catalogo bilingue (italiano e inglese) Marsilio Editori, che presenta, tra gli altri, i testi di Donatella Calabi, Denis Curti, Paolo Gnignati e Ferdinando Scianna.