|

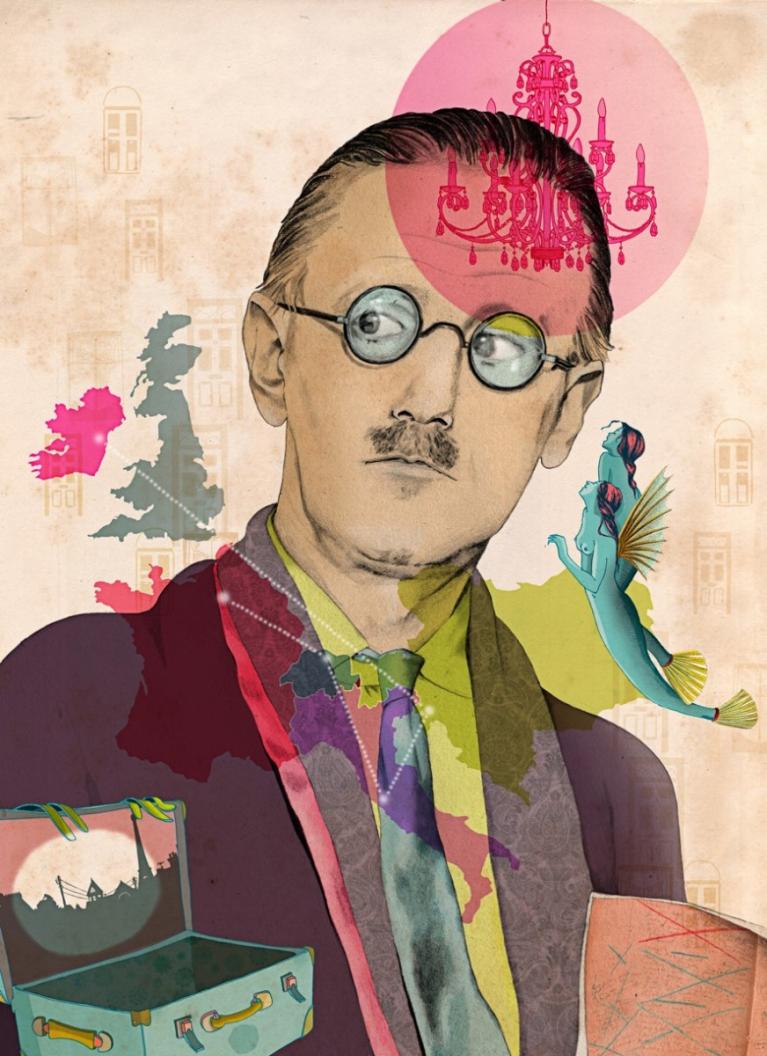

| James Joyce David Levine |

James Joyce

Il filo d’Arianna per uscire dai labirinti della mente e del ‘900

Esiste un fil rouge che unisce le figure d’artista, di letterato, che hanno affollato gli anni prolifici tra la fine del secolo lungo e l’intero secolo breve, tra Belle Époque e pornografia tra inizi della Seconda Rivoluzione Industriale ed epigoni di quella tecnologica: anzi, una serie di fili, variopinti, arcobaleno addirittura che si intrecciano e intricano come il dripping di una tela di Pollock, che annodano in maniera inestricabile il nascente disagio dell’uomo moderno che sta per partire alla ricerca della propria identità, ed i pronipoti di quello stesso moderno Prometeo che vanno a costituire schiere di generazioni che hanno fallito. Qui, in questo dedalo di istanze che hanno segnato ineluttabilmente ma consapevolmente generazioni di artisti dal cuore spezzato, al centro di questo nodo gordiano di disagio intellettuale ed emotivo, si colloca l’opera di James Joyce (Dublino, 2 febbraio 1882 – Zurigo, 13 gennaio 1941), poeta, drammaturgo e romanziere irlandese ma universale, dalla produzione artistica relativamente limitata ma che ha influenzato qualsiasi individuo desideroso di raccontare storie o la propria testa, fino al momento presente.

L’opera più nota è Ulisse: tomo monumentale di ardua lettura e quasi impossibile interpretazione, se non si tiene conto del fatto che lo stile narrativo coincide con la tematica; d’altronde, se la tecnica è quella del flusso di coscienza, che rappresenta i pensieri del personaggio così come compaiono nella mente prima ancora di essere organizzati sintatticamente, è allegramente contraddittorio sul filo dell’ironia il fatto che il romanzo abbia richiesto sette anni di lavoro per vedere la luce.

L’introspezione è la cifra stilistica di Joyce, sul filo di trame esili, inesistenti o banali (e loro combinazioni): così è per Gente di Dublino (composto da 15 racconti di semplici fatti di vita quotidiana di comuni persone dublinesi), così è per Ulisse che, inizialmente, doveva essere proprio un racconto della raccolta: il romanzo non è altro che la giornata di un agente pubblicitario irlandese, diviso in 18 capitoli, ognuno caratterizzato da un colore, un’ora del giorno, un’arte particolare, sulla scorta dell’Odissea (da cui, appunto, Ulisse). Operazione intellettuale e intellettualistica, ovviamente: già qui, potremmo per libere associazioni e flusso di coscienza, iniziare paragoni più o meno arditi, ovviamente parlando di Italo Svevo e del suo rapporto con l’amico Joyce, quindi della psicanalisi, di Trieste; ma Joyce è, a nostro immodesto avviso, rapportabile per il disagio esistenziale, a poeti come Fernando Pessoa, per l’intellettualismo al Calvino delle Cosmicomiche (o di Se una notte d’inverno un viaggiatore), per il legame con la psicoanalisi e al disagio esistenziale a Pirandello, al Sartre della Nausea, Musil, Kafka.

Il cammino di Joyce inizia letterariamente con Gente di Dublino, ma trova direzione e consolidamento due anni più tardi, nel 1916 con Ritratto dell’artista da giovane: di questo, però, troviamo molti più significativo il titolo alternativo usato da diverse edizioni italiane, ossia Dedalus, metafora a sfondo autobiografico, romanzo di formazione giovanile, prodromo alla successiva opera joyciana, introduzione a Ulisse e Finnegans wake: qui Joyce presenta come protagonista uno Stephen Dedalus allievo di un collegio di gesuiti come già l’autore stesso, e come lui in perenne lotta contro le istituzioni, anticonformista e critico (sia verso la società che nei confronti della Chiesa).

Non possiamo considerare il nome del protagonista dell’opera a maggior sfondo autobiografico di Joyce come frutto del caso o di una scelta eufonica; al netto della sua biografia, vita ed opere di Joyce sono effettivamente un dedalo, una grafica di Escher, un labirinto a più dimensioni la cui rappresentazione di efficace potrebbe essere, forse, la scala di Penrose: il labirinto della mente da un lato, quello di una società costellata di ostacoli, vicoli ciechi, ripetizioni ossessivo-compulsive e alienanti.

Letto e commentato dagli scrittori, letterati, filologi, Joyce ha assunto negli anni un’importanza ed un’influenza che trascendono la letteratura: il nome coniato dal fisico Murray Gell-Mann per definire la particella elementare da lui scoperta, il quark, sembra derivi direttamente da una crasi presente in una frase del Finnegas Wake; ma ovviamente è il dibattito letterario quello che conta: qual giudizio darne, però, se pensiamo quanto le opere di Joyce divisero colleghi e critica? Joyce influenzò pesantemente Samuel Beckett, che lo aiutò nella stesura di Finnegans Wake: questo, costruito come un dedalo (sic) di citazioni, giochi di parole e una quarantina di linguaggi diversi (una sorta di grammelotconcettuale), venne giudicato orribile da Borges e Nabokov tanto quanto Ulisse era meraviglioso, definito uno sciocchezzaio indistinguibile, un’insalata di parole di pazienti ebefrenici, Finnegans è l’estremizzazione dell’Ulisse e lo specchio labirintico, come in un gigantesco luna park multitasking e multiculturale, perfettamente inserito in una società spinta a velocità sempre più elevata, e folle, verso un baratro.

Non è segno di buona salute mentale essere perfettamente adattati ad una società malata: Joyce era perfettamente adattato alla realtà filtrata attraverso i suoi occhi malati e bisognosi di interventi chirurgici; leggenda vuole che un giorno ebbe a lamentarsi con un amico di aver scritto soltanto sette parole durante la giornata, e davanti alla considerazione dell’interlocutore che si trattava di un buon risultato, considerata la lentezza con cui scriveva il romanziere, questi replicò sì, ma non so in che ordine vanno!

Labirinti, labirinti dappertutto: anche Stephen King ammette un legame con Joyce, e stiamo parlando di uno specialista di labirinti, vedi quello dell’Overlook Hotel e quello della mente di Jack dull boy Torrance; per libere associazioni, ci verrebbe in mente anche l’inferno della mente di John Goodman in Barton Fink.

Ci accontentiamo, invece, di citare il semisconosciuto Sineddoche, New York, film con il compianto Philip Seymour Hoffman: se avete dubbi sulla valenza multitasking o sull’attualità di James Joyce andatevelo a cercare e vedetelo con attenzione.