|

| Michael Caine |

David Bailey

|

| Jean Shirimpton Vogue, 1965 |

|

| Paulene Stone, 1960 |

Cento immagini e sette sezioni ricordano l’autore franco-americano che lavorò per l’agenzia Magnum, pochi mesi dopo la sua scomparsa

Elena Corregía

14 Novembre 2924

19 ott 2024 – 30 mar 2025

«I cani sono creature comprensive, presenti ovunque nel mondo. Non li disturba essere fotografati, non chiedono le stampe... essenzialmente per me sono persone interessanti con più peli». Già da questa affermazione, tratta da un’intervista condotta nel 2013 dalla storica dell’arte Angela Madesani, si comprende lo spirito arguto di Elliot Erwitt (1928-2023), uno dei grandi della fotografia contemporanea. A pochi mesi dalla sua scomparsa, la Castiglia di Saluzzo gli dedica l’esposizione, fino al 23 febbraio 2025. Organizzata in sette sezioni e composta da un centinaio di immagini, sia in bianco e nero sia a colori, la mostra ripercorre l’intera carriera dell’autore franco-americano.

Oliviero Toscani

Addio a Oliviero Toscani: il grande fotografo si è spento a 82 anni

13 gennaio 2025

(LaPresse) - Lutto nel mondo della cultura. Si è spento all'età di 82 anni Oliviero Toscani. Lo hanno annunciato la moglie Kirsti Toscani con i figli Rocco, Lola e Alí sul profilo Instagram del grande fotografo. "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia", scrivono la moglie e i figli. Toscani era affetto da amiloidosi, come lui stesso aveva reso noto, ed era ricoverato in gravi condizioni da diversi giorni all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.

Figlio di un reporter storico del giornale, aveva pubblicato sul «Corriere» la sua prima fotografia: il volto di Rachele Mussolini

«Oggi tutti fanno fotografie, ma nessuno è più un fotografo» aveva confessato Oliviero Toscani, morto oggi - 13 gennaio - a 82 anni, quando presentò la collana «La nuova fotografia» che aveva curato per il «Corriere». Secondo l’uomo delle campagne pubblicitarie per United Colors of Benetton e della campagna choc contro l’anoressia con la modella e attrice francese Isabelle Caro, tutto insomma «era ormai finito». Ma si capiva che non era così, che per lui la fotografia non avrebbe mai potuto dissolversi nel nulla, sarebbe magari cambiata, ma sarebbe sempre e comunque rimasta necessaria. Come avrebbe potuto pensare altrimenti? Lui, figlio di uno dei fotoreporter storici del Corriere della Sera (Fedele, 1909-1983)); lui che a sei anni aveva ricevuto in regalo la prima macchina fotografica (una «Rondine» della Ferrania); lui che a quattordici anni aveva pubblicato (ancora sul Corriere) la sua prima foto, quando, accompagnando il padre che testimoniava la tumulazione di Mussolini a Predappio, aveva «fermato» il volto dolente di Rachele Mussolini; lui che era fratello di Marirosa (1931-2023) e cognato di Aldo Ballo (1928-1994), fondatori dello studio Ballo&Ballo, uno dei più importanti studi fotografici di architettura, interni, design.

Quelli di Oliviero Toscani (nato a Milano il 28 febbraio 1942, studi prima al Liceo Vittorio Veneto di Milano e poi alla Kunstgewerbeschule di Zurigo) non sono mai stati semplici scatti (termine che disprezzava profondamente) ma racconti per immagini capaci di rompere gli schemipiù consolidati (della fotografia, della moda, dell’impegno sociale). Realismo, semplicità, provocazione, nessuna concessione al virtuosismo tecnico: questo (in sintesi) lo stile di Toscani che oltretutto avrebbe portato la fotografia di moda fuori dagli studi, nella strada, nella vita reale, avvalendosi delle star del momento (Lou Reed, Donna Jordan, Monica Bellucci, Mick Jagger, Federico Fellini, Carmelo Bene) per creare un universo di immagini belle, spontanee, ironiche, ma (soprattutto) piene di significato.

Volete che vi dica quale sarà presto la più fedele opera d’arte? La fotografia, quando sarà capace di rendere i colori, cosa che avverrà assai presto. Secondo voi sarebbe intelligente sudare mesi e mesi per raggiungere la stessa illusione di realtà che si può ottenere con una ingegnosa piccola macchina?

(Paul Gauguin, intervista per “Echo de Paris”, 1895)

Il movimento fotografico pittorialista, che si sviluppò dalla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento fino alla metà degli anni Dieci del Novecento, vide un grande numero di amateur organizzarsi in circoli come il Photo club di Parigi e Photo Secession a New York.

Si dedicarono alla pubblicazione di bollettini e riviste, organizzarono concorsi e saloni di arte fotografica, crearono un tessuto di scambi internazionali e alimentarono un dibattito contro la riduzione della fotografia a mero strumento di riproduzione della realtà ma a favore piuttosto della capacità del mezzo di esprimere i sentimenti e le doti creative del fotografo.

Nel periodo a cavallo del secolo la pratica fotografica divenne tecnicamente più semplice e accessibile e contestualmente il mercato dei suoi utenti si allargò: il Pittorialismo, valorizzando le qualità materiche e poetiche dell’immagine, la manipolazione e la sperimentazione di tecniche, pigmenti e supporti, contro l’idea di istantaneità e di meccanicità che si andava affermando, costituì una risposta a questo stato di fatto.

La preoccupazione che i pittorialisti costantemente esprimeranno nei loro scritti non è dissimile da quella che troviamo al centro della riflessione del filosofo idealista Benedetto Croce, il quale esprime il suo dubbio sulla artisticità della fotografia nell’Estetica, saggio del 1902.

Analoga posizione contro la meccanicità della fotografia aveva assunto John Ruskin negli anni Settanta dell’Ottocento, dopo un primo momento di entusiasmi per il nuovo mezzo.

Alfred Stieglitz fu una figura importante di artista e intellettuale, fondatore a New York della Galleria 291 e della prestigiosa rivista Camera Work, pubblicata dal 1903 al 1917. Attraverso le sue varie attività fece conoscere non solo la migliore fotografia pittorialista internazionale ma anche la grande pittura europea.

Passarono per la Galleria 291 da Paul Cézanne a Vincent van Gogh da Pablo Picasso a Francis Picabia, la storia affidò a Stieglitz il compito di portare a maturazione la poetica pittorialista e di promuoverne poi, attraverso il dibattito e le scelte stesse del fotografo, a metà anni Dieci, il superamento.

Per questo la figura di Stieglitz, grande innovatore si può considerare già appartenente al Novecento più che all’Ottocento. In tutta la sua opera di fotografo e organizzatore culturale ha sottolineato sempre l’appartenenza della fotografia al mondo dell’arte, una questione che si fece più evidente a cavallo del secolo ma che molti pittori assunsero spontaneamente già in tutto il secondo Ottocento, periodo che costituì un vero e proprio laboratorio di esperienze.

I pittori preraffaelliti, a cui fecero riferimento molti fotografi inglesi dell’età vittoriana fra cui Julia Margaret Cameron, utilizzarono fotografie per la realizzazione dei loro scenari. Eugène Delacroix utilizzò la fotografia nel suo lavoro, fotografò egli stesso e si adoperò per farla entrare nei Salon parigini, ritenendola una benedizione per l’arte, in quanto esercitava il pittore a osservare luci ed ombre. La prima mostra degli impressionisti rifiutati al Salon del 1874 venne ospitata nell’atelier del famoso fotografo francese Nadar.

Il metodo di lavoro degli impressionisti fu per molti aspetti fotografico; la scelta di dipingere en plain air, e non nel chiuso dello studio, l’importanza attribuita alla percezione e alla registrazione del carattere transitorio della luce e dell’ombra, l’osservazione del mutare dei colori al variare della luce, la volontà di fissare la realtà del movimento in scene istantanee, la libertà di variare il punto di vista e il taglio della scena, la predilezione per i soggetti di vita contemporanea, sono tutti modi di affrontare la realtà che erano molto simili a quelli dei fotografi.

Edgar Degas apparve particolarmente vicino alla nuova visione suggerita dalla fotografia, per la quale nutrì una vera passione: traeva alcuni soggetti, le danzatrici, da immagini fotografiche, fotografava egli stesso e così come il pittore americano Thomas Eakins studiò il movimento dei corpi, quello dei cavalli in particolare, grazie all’aiuto delle sequenze realizzate all’epoca da Eadweard Muybridge.

La fotografia aveva in sostanza rivelato a Degas e a Monet «la distanza che esiste tra percezione e realtà».1

Saranno proprio i temi fondamentali della percezione e del movimento ad entrare dentro la fotografia, mutandone la natura e proiettandola vigorosamente nel nuovo secolo, esattamente nel cuore della rivoluzione delle avanguardie artistiche.

1 Krauss R., 2006, Teoria e storia della fotografia, Milano, Bruno Mondadori.

***

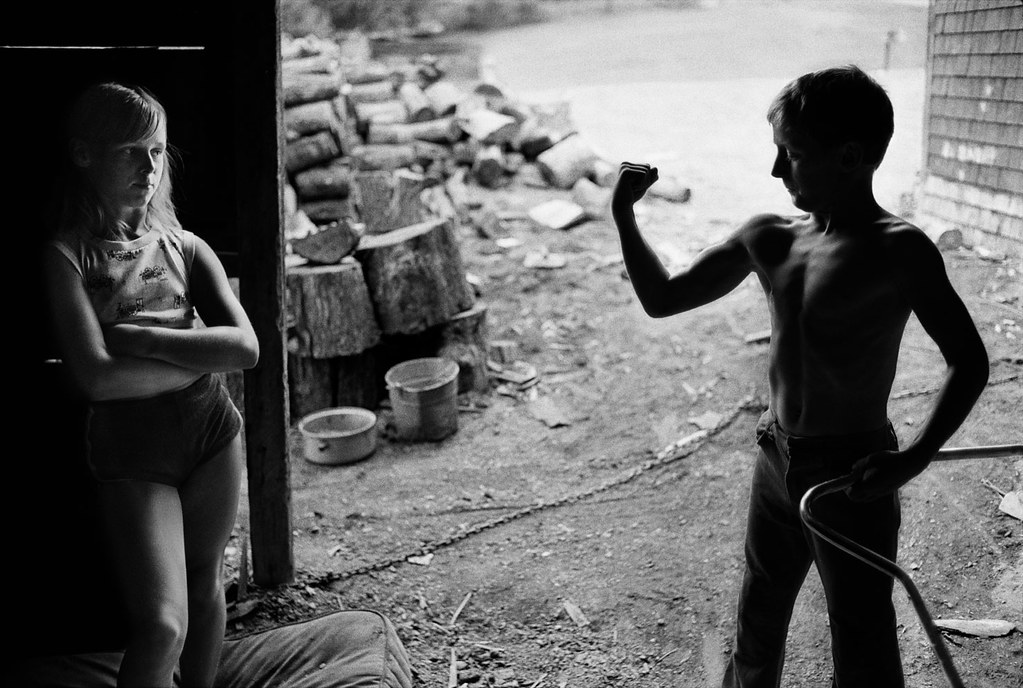

Un tema universale, che riguarda l’umanità, interpretato dal genio fotografico di Elliott Erwitt con il suo stile unico, potente e leggero, romantico o gentilmente ironico: una cifra che ha reso questo autore uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre.

'Family', in mostra fino al 3 aprile 2022, a Villa Mussolini a Riccione, è un campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. Questo tema universale è interpretato da Erwitt attraverso immagini che raccontano spaccati sociali, matrimoni nudisti, famiglie allargate o molto singolari, metafore e finali aperti. Erwitt conduce lo spettatore attraverso istanti di vita dei potenti della terra, come l’immagine di Jacqueline Kennedy al funerale del marito, e scene private, come la celebre foto della neonata sul letto: Ellen, primogenita dell’autore.

La mostra è composta da 58 fotografie in bianco e nero selezionate personalmente dal fotografo, oggi 93enne, insieme alla curatrice, Biba Giachetti, e include anche alcuni scatti inediti, mai stampati prima.

Promossa dal Comune di Riccione, l’esposizione è organizzata da Civita Mostre e Musei SpA e Maggioli Cultura, in collaborazione con l’agenzia SudEst57.

Mai come oggi la parola ‘famiglia’ accende polemiche, unisce e divide: ora che ha a che fare con la genetica, il sociale, il diritto, la sicurezza, la protezione e l’abuso… ed è su questi temi che si ferma lo sguardo poliedrico di Erwitt, nato a Parigi da genitori Russi di origini ebraiche e cresciuto prima in Italia e poi in America.

Con la consueta cifra stilistica, il suo ritmo divertente e al tempo stesso profondamente sensibile, il grande fotografo si esprime, attraverso istantanee, su un argomento che ha avuto un’importanza determinante nella sua vita personale: quattro matrimoni, sei figli e un numero di nipoti e pronipoti in divenire. Il suo immaginario è popolato in prevalenza da persone comuni, colte nella normalità delle loro vite, ma anche di animali, cani soprattutto.

Come sempre Elliott Erwitt “conduce il suo racconto per immagini senza tesi, in totale sospensione di giudizio” spiega Biba Giacchetti. ”Ci racconta i grandi eventi che hanno fatto la Storia e i piccoli accidenti della quotidianità, ci ricorda che possiamo essere la famiglia che scegliamo: quella americana, ingessata e rigida che posa sul sofà negli anni Sessanta, o quella che infrange la barriera della solitudine eleggendo a parente l’animale prediletto. Famiglie diverse, in cui riconoscersi o da cui prendere le distanze con un sorriso. Ci sono le famiglie tradizionali, famiglie surreali, ci sono fotografie di grande romanticismo e quelle autobiografiche. E poi ci sono degli scatti che hanno fatto la storia del mondo."

Everyday I Show свободная от рекламы площадка для вдохновения, созданная на добровольных началах и поддерживающая свое существование исключительно за счет энтузиазма её смотрителей и благодарных подписчиков. Однако желающие поддержать проект могут воспользоваться платежными формами ниже: