|

| Mark Strand |

Mark Strand: I am the absence

Franco Nasi

2 Dicembre 2014

2 Dicembre 2014

La prima aspirazione di Mark Strand adolescente (11 aprile 1934 - 29 novembre 2014) era di diventare un artista. Negli anni Cinquanta frequenta la Yale School of Art and Architecture e lavora per un’estate a Città del Messico come assistente di Siqueiros, di cui però ben presto si accorge di non condividere né l’ideologia né la poetica. In un saggio del 1991 Strand racconta del giorno in cui comunica alla madre di aver deciso di rinunciare alla carriera di artista e di volersi dedicare alla poesia:

«È il 1957. Sono a casa, in vacanza dalla scuola d’arte, seduto dall’altra parte del salotto, di fronte a mia madre. Parliamo del mio futuro. Mia madre ha l’impressione che io abbia scelto una professione difficile. Dovrò lottare nell’oscurità e ci vorranno anni e anni prima che il mio lavoro venga riconosciuto. E anche allora non è affatto certo che riuscirò a guadagnarmi da vivere o a mantenere una famiglia. Pensa che sarebbe più saggio se diventassi un avvocato o un dottore. È stato a quel punto che le ho detto che, nonostante avessi appena iniziato l’Art School, quello che mi interessava davvero era la poesia. «Ma allora non ti guadagnerai mai da vivere» disse. Mia madre è preoccupata che io soffra senza bisogno. Le dico che il piacere che si riceve dalla poesia supera di gran lunga quello che proviene dal benessere o dalla sicurezza di un lavoro. Mi offro di leggerle alcune delle mie poesie preferite scritte da Wallace Stevens. Inizio con The Idea of Order at Key West. Dopo pochi minuti gli occhi di mia madre sono chiusi, il capo è reclinato su una spalla. Dorme sulla sedia.»

(Mark Strand, The Weather of Words, Knopf, New York, 2000, p. 45)

Wallace Stevens, Donald Justine, Elisabeth Bishop sono solo alcuni fra i poeti americani che, indirettamente con i loro versi o direttamente con il loro insegnamento alla University of Iowa, lo spingono alla poesia. Nel 1960 una borsa di studio Fulbright gli permette di soggiornare per un anno in Italia, dove studia la poesia italiana dell’Ottocento, ammirato soprattutto dai Canti di Leopardi, che ritorneranno, camuffati, in sue poesie. Di lì a poco alcune sue liriche sono pubblicate dal “New Yorker”. Nel 1964 esce la prima raccolta Sleeping with One Eye Open (Dormendo con un occhio aperto), titolo di per sé eloquente di una poetica in cui il livello onirico, surreale, si combina a uno sguardo penetrante e razionale, stupito e ironico.

È l’inizio di una fortunata carriera. Nonostante le preoccupazioni della madre, la poesia gli permetterà di guadagnarsi da vivere, lo porterà a insegnare nelle più prestigiose università americane, e gli procurerà riconoscimenti importanti come la nomina a Poet Laureate degli Stati Uniti nel 1990-1991, il Pulitzer Prize per Blizzard of One nel 1999 e il Wallace Stevens Award nel 2004. Oltre a numerosi volumi di poesia, molti dei quali tradotti in italiano grazie alla cura attenta e continua di Damiano Abeni a cui si deve gran parte della fortuna italiana del poeta americano, Strand ha scritto saggi sulla letteratura, libri per bambini, raccolte di racconti e di prose brevi, ha curato diverse fortunate antologie e manuali di poesia, e ha tradotto in inglese numerosi poeti soprattutto dallo spagnolo, dal portoghese e, occasionalmente, dall’italiano (il canto IV dell’Inferno di Dante).

È l’inizio di una fortunata carriera. Nonostante le preoccupazioni della madre, la poesia gli permetterà di guadagnarsi da vivere, lo porterà a insegnare nelle più prestigiose università americane, e gli procurerà riconoscimenti importanti come la nomina a Poet Laureate degli Stati Uniti nel 1990-1991, il Pulitzer Prize per Blizzard of One nel 1999 e il Wallace Stevens Award nel 2004. Oltre a numerosi volumi di poesia, molti dei quali tradotti in italiano grazie alla cura attenta e continua di Damiano Abeni a cui si deve gran parte della fortuna italiana del poeta americano, Strand ha scritto saggi sulla letteratura, libri per bambini, raccolte di racconti e di prose brevi, ha curato diverse fortunate antologie e manuali di poesia, e ha tradotto in inglese numerosi poeti soprattutto dallo spagnolo, dal portoghese e, occasionalmente, dall’italiano (il canto IV dell’Inferno di Dante).

Ultimo suo libro apparso in Italia, nella traduzione di Abeni, è Almost Invisible, un testamento e un manifesto di una filosofia dello svanire (vanishing) che si è andata affinando nell’arco di tutta la sua ampia e coerente produzione, e che sembra un ultimo tentativo di condivisione da parte del poeta di una meditazione sulla morte; una meditazione solitaria, come quella di un carcerato in una cella, che da solo medita e parla ad alta voce, senza presupporre la presenza di un ascoltatore, senza voler convincere nessuno di nulla, cercando solo le parole essenziali per dire a se stesso di questa fine che sta arrivando.

Almost Invisible è uscito nel 2012 negli Stati Uniti e nel 2014 in Italia (Mondadori). Il titolo è quanto mai significativo per un libro in cui la poesia sembra mimetizzarsi.

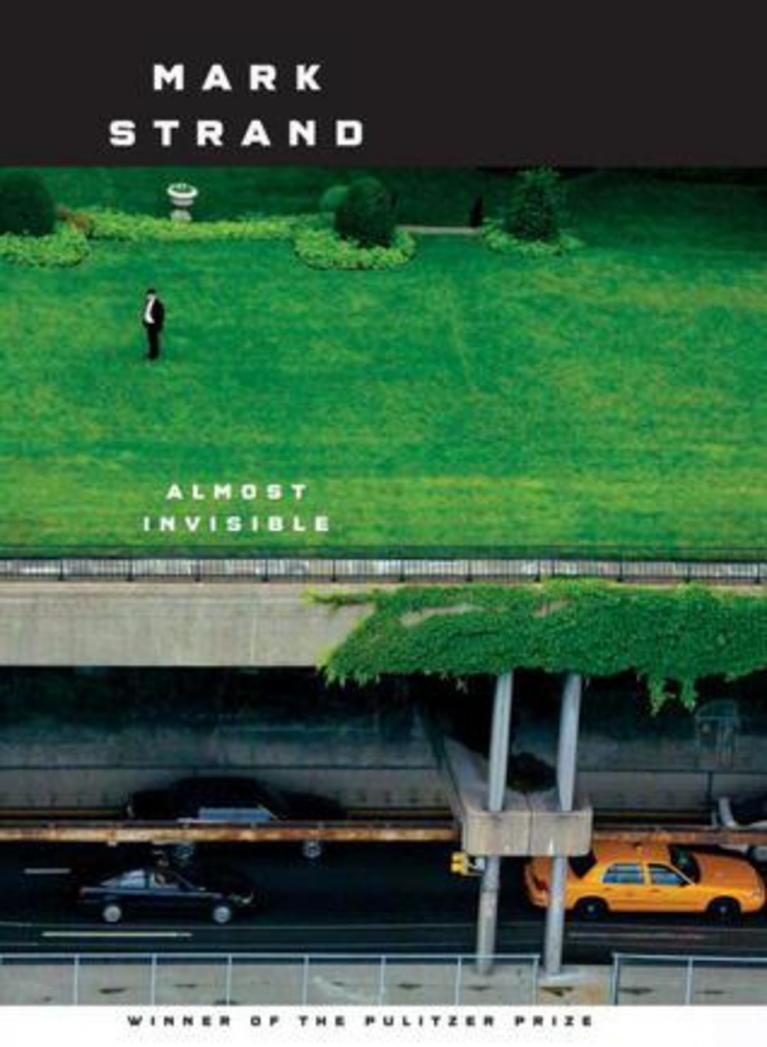

Nella copertina originale si vede a tutta pagina una fotografia ripresa dall’alto di un prato verde con una fontanella, alcune siepi e un uomo; a metà della foto c’è il titolo, ma nella parte inferiore si vede che sotto quel giardino verde e tranquillizzante c’è una strada dove sfrecciano automobili. Si tratta evidentemente di una fotografia che illustra il titolo, quasi a sottolineare o a lasciar intendere al lettore, ancor prima di iniziare a leggere, che dietro una situazione di apparente tranquillità e serenità, insiste quasi invisibile, sotterraneo, un movimento rumoroso di auto, quasi un ruggire di forze ctonie, in una compresenza di staticità e agitazione. Un indizio di una poesia in superficie tersa e immobile, ma che nasconde interrogativi esistenziali, inquietudini profonde e profonde contraddizioni.

L’edizione italiana, comparsa nello Specchio Mondadori, ha una copertina molto semplice senza immagini se si esclude una piccola rosa, logo della collana.

Monocroma, con un gioco fra parti lucide e parti opache, riporta su uno sfondo blu scuro il nome dell’autore, seguito dal titolo in italiano e da “Poesia” presente in ogni volume della serie, ma che in questo caso, involontariamente, sembra aggiungersi a “Quasi invisibile” e formare un nuovo titolo allusivo: “Quasi invisibile poesia”. E in effetti, sfogliando la raccolta si rimane subito sorpresi dal fatto che le 47 poesie in inglese, affiancate dalla versione in italiano di Abeni, abbiano tutte, tranne una sola (Poem from the Spanish Poet) la forma tradizionale di una prosa breve. È una poesia che nella sua forma grafica sembra volersi nascondere, farsi invisibile fino a svanire. Poesia quasi invisibile, come quasi invisibile è il soggetto che riflette sulla soglia estrema della vita, in un’attesa sospesa del nulla. Come esempio riporto la terza poesia Anywhere Could Be Somewhere, a cui segue la traduzione di Abeni:

«I might have come from the high country, or maybe the low country, I don’t recall which. I might have come from the city, but what city in what country is beyond me. I might have come from the outskirts of a city from which others have come or maybe a city from which only I have come. Who’s to know? Who’s to decide if it rained or the sun was out? Who’s to remember? They say things are happening at the border, but nobody knows which border. They talk of a hotel there, where it doesn’t matter if you forgot your suitcase, another will be waiting, big enough, and just for you.»

[Forse sono venuto dall’altipiano, o forse dalla pianura, non ricordo. Forse sono venuto dalla città, ma quale città e in quale paese mi sfugge del tutto. Forse sono venuto dalle propaggini di una città da cui altri sono venuti, o forse di una da cui sono venuto solo io. Chi lo saprà mai? Chi stabilirà se è piovuto o se c’è stato il sole? Chi ricorderà? Si dice che qualcosa stia accadendo sul confine, ma nessuno sa su quale confine. Parlano di un hotel che si trova lì, dove non importa se ti sei dimenticato la valigia, ce ne sarà un’altra che ti aspetta, grande abbastanza, tutta per te.]

(M. Strand, Quasi invisibile, tr. it. D. Abeni, Mondadori, Milano, 2014, pp. 12-13)

Non ci sono, che io sappia, delle indicazioni da parte dell’autore, su come vada intonato questo testo, ma dentro il tessuto retorico si colgono facilmente alcune indicazioni di lettura, suggerimenti di pause sintattiche e di declamazione, possibili accentuazioni che costituiscono il ritmo poetico proprio di questo testo, elegante e simmetrico, semplice e armonico, esempio di concinnitas, dote rara e sempre preziosa dei poeti. Sarà sufficiente forse rielaborare appena un poco l’aspetto grafico del testo per evidenziare le linee melodiche, riportando questa poesia invisibile a una struttura più tradizione del verso libero:

I might have come from the high country,

or maybe the low country, I don’t recall which.

I might have come from the city,

but what city in what country is beyond me.

I might have come from the outskirts of a city from which others have come

or maybe a city from which only I have come.

Who’s to know?

Who’s to decide if it rained or the sun was out?

Who’s to remember?

They say things are happening at the border,

but nobody knows which border.

They talk of a hotel there,

where it doesn’t matter if you forgot your suitcase,

another will be waiting,

big enough,

and just for you.

Lo spaesamento, lo smarrimento disarmato che il soggetto prova di fronte alla destinazione finale, spesso un hotel simbolo di un riposo non scelto, come nella intensa “The beach hotel” di Blizzard of one, domina l’andamento della meditazione poetica.

Oh, Look, The ship is sailing without us! And the wind

Is from the east, And the next ship leaves in a year.

Let's go back to the beach hotel where the rain never stops,

Where the garden, green and shadow-filled, says, in the rarest

Of whispers, "Beware of encroachment." We can stroll, can visit

The dead decked out in their ashen pajamas, and after a tour

Of the birches, can lie on the rumpled bed, watching

The ancient moonlight creep across the floor. The window panes

Will shake, and waves of darkness, cold, uncalled-for, grim,

Will cover us. And into the close and mirrored catacombs of sleep

We'll fall, and there in the faded light discover the bones,

The dust, the bitter remains of someone who might have been

Had we not taken his place.

Oh, guarda, la nave salpa senza di noi! E il vento

Viene da est, e la prossima nave è tra un anno.

Torniamo all’hotel sulla spiaggia dove la pioggia non cessa mai,

dove il giardino, verde e colmo d’ombre, dice, nel più insolito

dei sospiri, “Attenti a non violarmi”. Possiamo passeggiare, andare

a far visita ai morti, che sfoggiano pigiami cinerei, e dopo un giro

fra le betulle, lasciarci andare su un letto sfatto, a guardare

la luna antica che striscia sul pavimento. I vetri alle finestre

tremeranno, e onde di tenebra, fredde, non invitate, tetre,

ci copriranno. E nelle prossime catacombe di specchio del sonno

cadremo, e là nella luce spenta scopriremo le ossa,

la polvere, gli amari resti di uno che sarebbe potuto essere,

non avessimo noi preso il suo posto.

(M. Strand, L’inizio di una sedia, tr. it D. Abeni, Donzelli, Roma, 1999, pp. 4-5)

Lo sguardo scettico e distaccato nei confronti del proprio passato, la sospensione esistenziale e gnoseologica, sono temi che ritornano in molte delle poesie di Strand e in particolare in quelle dell’ultima raccolta. Con una marca stilistica propria, fatta di sottrazioni e levigature, di assottigliamenti della sintassi, di ripetizioni lessicali e di simmetrie di sintagmi, di rifrazioni fonetiche e di echi, Strand dà voce a un racconto che è meditazione poetica disillusa, epicurea, sul destino della vita, sul senso del passato, del ricordo. Il ritmo è determinato sia dalle varie forme di ripetizione sia dagli accenti delle sillabe, che si dispongono secondo metri e cadenze molto riconoscibili, che appartengono alla tradizione poetica, ma anche a quella della musica popolare e che rendono queste prose delle poesie ritmicamente e semanticamente marcate e compatte.

Leggendo questi versi, come del resto gran parte delle poesie di Strand, vengono in mente i quadri di alcuni pittori del Novecento come Hopper, Baily o De Chirico, molto amati dal poeta americano, per le atmosfere di sospensione metafisica, per quel senso di stillness, di calma meditativa, di quiete per dirla con Leopardi, ma anche per la presenza di semplici oggetti quotidiani esaltati per il loro disporsi in una trama narrativa caratterizzata dalla ripetitività. Così questa peculiarità del suo ritmo poetico era già tutta cesellata con cura in una poesia della prima raccolta del 1964, “Keeping things Whole”

I am the absence

of field.

This is

always the case.

Wherever I am

I am what is missing.

When I walk

I part the air

and always

the air moves in

to fill the spaces

where my body's been.

We all have reasons

for moving.

I move

to keep things whole.

of field.

This is

always the case.

Wherever I am

I am what is missing.

When I walk

I part the air

and always

the air moves in

to fill the spaces

where my body's been.

We all have reasons

for moving.

I move

to keep things whole.

che Abeni traduce con il titolo “Preservare la compiutezza delle cose” (L’inizio di una sedia, cit. , p. 100)

In un prato

io sono l’assenza

del prato.

È

Sempre così.

Ovunque io sia

sono ciò che manca.

Quando cammino

fendo l’aria

e sempre

l’aria rifluisce

a colmare gli spazi

in cui è stato il mio corpo.

Tutti abbiamo motivi

per muoverci.

Io mi muovo

Per preservare la compiutezza delle cose.

La poesia di Strand, con il suo ritmo sempre sorvegliato, con le precise disposizioni dei suoni, con oculate scelte lessicali non concede nulla al virtuosismo, ma asciuga fino all’essenziale, sottrae, leviga, cercando con meticolosità una medietà elegante e razionale che non lascia spazio né alla gergalità e all’abbassamento di tono, né alla ricerca del termine stupefacente, aulico, artefatto. La poesia di Strand insieme a quella di altri suoi compagni come Charles Simic, James Tate, Charles Wright, ha segnato una nuova stagione della poesia americana; una stagione che deve molto a Wallace Stevens, ma che ha anche indicato modi suoi, nuovi e originali. A Wallace Stevens è dedicata “The Great Poet Returns”, che si può ascoltare nella lettura dello stesso Strand.

A un ottantenne, che lascia la festa, è invece dedicata una poesia di Strand, pubblicata sedici anni fa, una poesia purtroppo profetica, con cui ci piace salutare uno dei più solidi poeti americani che ci ha lasciati a poco più di ottant’anni:

It was clear when I left the party

That though I was over eighty I still had

A beautiful body. The moon shone down as it will

On moments of deep introspection. The wind held its breath.

And look, somebody left a mirror leaning against a tree.

Making sure that I was alone, I took off my shirt.

The flowers of bear grass nodded their moonwashed heads.

I took off my pants and the magpies circled the redwoods.

Down in the valley the creaking river was flowing once more.

How strange that I should stand in the wilds alone with my body.

I know what you are thinking. I was like you once. But now

With so much before me, so many emerald trees, and

Weed-whitened fields, mountains and lakes, how could I not

Be only myself, this dream of flesh, from moment to moment?

Era chiaro quando me ne andai dalla festa

che anche a ottant’anni compiuti avevo ancora

un bel corpo. La luna splendeva come suole

in attimi di profonda introspezione. Il vento tratteneva il respiro.

E guarda, avevano lasciato uno specchio appoggiato a un albero.

Assicuratomi d’essere solo, mi tolsi la camicia.

I fiori di yucca annuivano con le testoline bagnate di luna.

Mi sfilai i calzoni e le gazze fecero corona alle sequoie.

Giù nella valle il fiume scrosciante fluiva ancora una volta.

Che strano trovarmi in una selva solo col mio corpo.

So cosa pensate. Ero come voi una volta. Ma adesso

con tante cose alle spalle, tanti alberi smeraldo, e

campi sbiancati da malerbe, monti e laghi, come non potrei

essere solo me stesso, sogno di carne, d’attimo in attimo?

(M. Strand, L’inizio di una sedia, tr. it. D. Abeni, cit., p. 14-15)

Nessun commento:

Posta un commento