I bestiari medievali

Quando gli animali diventano specchi dell’anima

Nel mondo medievale, le rigide classificazioni scientifiche alle quali siamo abituati non potevano sussistere. Il Medioevo un suo modo, forse più poetico, di guardare alla natura e agli animali. Non erano quindi solo parte di un ecosistema fisico, bensì intrinsecamente spirituale. Per questo motivo le manifestazioni naturali erano di fatto espressioni divine, e custodi di insegnamenti etici.

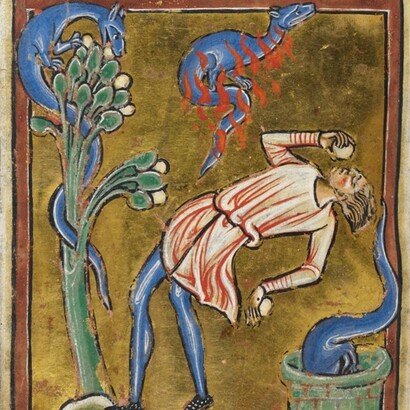

In questo panorama composito, ogni animale conosciuto o immaginato aveva un ruolo preciso di prescrizione o di esempio, tanto da allontanarsi dalle caratteristiche più fisiche dell’animale stesso. Per l’uomo medievale non era rilevante infatti l’animale quanto più la sua controparte simbolica e figurativa. Pensare, ad esempio, che le salamandre fossero al contempo potentissimi filtri d’amore, come ci ricorda Plinio il Vecchio, e capaci di resistere alle fiamme sembra impossibile e poco probabile, eppure si diceva che la lana di salamandra, in siriaco sinonimo di amianto, si utilizzasse per intrecciare le armature dei soldati per sopravvivere al fuoco. Questa curiosità, tra le tante inserite nei bestiari medievali, si allinea perfettamente con la visione simbolica che il Medioevo aveva del mondo terreno.

Si può dire quindi che nel momento dell’osservazione di fenomeni naturali, il punto di riferimento era non tanto la realtà fisica quanto quella divina, a cui apparteneva lo spiritus e quindi il mondo dei segni.

La visione dualistica e simbolica nella filosofia medievale

L’approccio affonda le sue radici nella visione dualistica dell’essere umano ereditata dall'antichità classica, ovvero composto da un'anima spirituale e da un corpo materiale. Questa duplicità, già avvertita dai filosofi greci e latini, trovò nuovo vigore nella tradizione cristiana, che la utilizzò per giustificare la natura divina e immortale dell'anima e la mortalità e peccaminosità del corpo, estendendo poi questa interpretazione anche al mondo animale.

La visione dualistica poneva tuttavia un problema fondamentale, come potessero interagire due parti tanto divergenti all’interno di un unico essere. La risposta medievale fu l'introduzione di un terzo elemento: lo spirito. Già presente nel pensiero di Agostino, la nozione di spiritus assunse il ruolo di principio intermedio tra anima e corpo, tra spirituale e materiale.

Grazie a questo terzo elemento si riuscì ad incorporare il segno. In semiotica, per segno si intende qualcosa che rinvia a qualcos’altro. Nella semiotica medievale, invece, il segno assume un ruolo centrale di rinvio al solo divino, e possiede molteplici significati e livelli di interpretazione. Particolarmente significativa era la nozione di symbolum, termine latino che indicava sia il segno in generale che la professione di fede. Il symbolum, infatti, rappresentava una sintesi delle verità fondamentali della fede cristiana, assumendo la forma di una formula concisa e solenne. Quale simbolo migliore, se non quello animale.

I bestiari come compendi di moralità e sapere

I bestiari, derivati da opere tardo-romane e altomedievali, non erano semplici manuali di zoologia. La loro struttura, pur variabile, includeva generalmente descrizioni fisiche degli animali, interpretazioni del loro significato morale e religioso, esempi e aneddoti, ed infine riferimenti biblici e patristici. Queste opere assolvevano a molteplici funzioni a partire da quella didattica per trasmettere principi morali e teologici, fino ad ispirare artisti e letterati, e fornire di materiale per sermoni e prediche.

Conosciamo diverse tipologie di bestiari medievali, che si differenziavano per contenuto, stile e finalità. In particolare quattro, ovvero classici, ecclesiastici, d'amore e scientifici. Questi manoscritti offrono ancora oggi una preziosa testimonianza della complessa simbologia del periodo. Tra i bestiari più importanti ricordiamo il Bestiario di Aberdeen, miniato nell’Inghilterra del tredicesimo secolo, ed il MS Ashmole 1511 di Oxford.

La zoologia medievale e la scienza del simbolo

Pur condividendo l'oggetto di studio con la sua controparte moderna, la zoologia medievale si configurava come un universo intellettuale a sé stante. Se ci avvicinassimo a questo filone seguendo i parametri della zoologia moderna, il risultato sarebbe fuorviante, dal momento che si andrebbe ad ignorare la complessa rete di relazioni che lo legava alle altre discipline del tempo. La zoologia, intesa come scienza della natura, era, per gli studiosi medievali, una disciplina propedeutica ad altre aree del sapere. Per questo motivo la sua funzione primaria non era quella di descrivere oggettivamente il mondo animale, quanto invece dirigere la comprensione del suo significato simbolico sul piano divino.

La classificazione degli animali nei bestiari era tendenzialmente divisa in cinque macro classi, quadrupedi, uccelli, serpenti e vermi, e rifletteva una visione del mondo incentrata sull'ordine, dove ogni creatura occupava un posto preciso nel disegno divino e nel creato, di cui era appendice.

Ogni voce dei bestiari seguiva poi uno schema preciso. Iniziava con la descrizione fisica dell'animale, seguita poi dall'interpretazione allegorica e morale, ed infine da aneddoti e riferimenti biblici.

Il leone quindi non era solamente un predatore feroce, ma anche un'allegoria di Cristo, o ancora un simbolo di forza e regalità. Un serpente, invece, rappresentava chiaramente il peccato, la tentazione, ma anche la saggezza, a seconda dell’interpretazione che se ne voleva dare. Ed in questo universo di simboli, non stupisce trovare anche creature la cui descrizione sfugge alla nostra logica, ma che nel Medioevo avevano una loro ragione d'essere allegorica.

Il coccodrillo: icona dell'ipocrisia tra passato e presente

Tra le creature che popolano i bestiari medievali, vi è anche il coccodrillo. Questa grossa bestia, le cui dimensioni oscillavano tra i sei e i dieci metri, che, per alcuni autori, continuava a crescere per tutta la vita, segno del suo patto con il diavolo, era unanimemente considerata originaria dell’Egitto. Trascorreva le giornate oziosamente sulle sponde del Nilo, e le notti nelle acque del fiume. Armato di artigli e di una bocca enorme costellata di denti aguzzi, una bocca, peraltro, stranamente priva di lingua, era anche dotato di una pelle impenetrabile. Il coccodrillo era ritratto come un vero e proprio mostro, crudele e violento.

I bestiari medievali, come abbiamo menzionato, al termine della descrizione di ogni animale offrivano un exemplum, una sezione dedicata ai comportamenti da adottare o da evitare, traendo spunto dalle supposte abitudini degli animali. Ed è proprio in questa tradizione che affonda le radici un'espressione che vive ancora nel nostro linguaggio comune: piangere lacrime di coccodrillo.

Gli zoologi attribuivano a questa bestia la singolare abitudine di piangere, simulando pentimento per il suo gesto, dopo aver assalito, fatto a pezzi e divorato una preda. Sebbene alcuni autori medievali interpretassero queste lacrime come un sincero segno di sofferenza, invitando il lettore a pentirsi a propria volta dei peccati commessi, la maggior parte vedeva in esse un'ipocrisia lampante di un dolore postumo, falso, quando il danno era già compiuto.

Gli autori che propendevano per una lettura negativa del coccodrillo avevano molteplici ragioni per farlo. Non solo il falso pentimento, ma anche il suo comportamento quotidiano ne faceva il simbolo perfetto per rappresentare gli ipocriti. Il coccodrillo, che si mostrava retto e stabile di giorno sulla terra, sguazzava nelle acque del peccato di notte. Addormentandosi supino con la bocca spalancata lungo le sponde del Nilo, l’animale attirava gli uccelli desiderosi di nutrirsi dei resti di carne, per poi divorarli. Inevitabile riconoscere in questo atteggiamento l’allegoria degli usurai che approfittano dei bisognosi.

L'eredità e l'importanza dei Bestiari oggi

Per molto tempo, gli studiosi non si sono soffermati sui bestiari. Gli animali sono stati quindi relegati ai margini della storia, considerati come semplici comparse prive di un ruolo significativo nel grande affresco del panorama umano. Solo alcuni filologi e storici delle religioni, nelle loro ricerche specifiche, si erano soffermati sul loro ruolo in contesti molto specifici.

Oggi, grazie all'impegno di studiosi ed alla proficua collaborazione con ricercatori di altre discipline, l'animale ha finalmente conquistato il suo posto come oggetto di studio a tutti gli effetti. Questo nuovo approccio ha permesso di riconsiderare il ruolo dei bestiari nella storia e nella letteratura.

La metafora delle lacrime di coccodrillo ha resistito, travalicando l'originale contesto dei bestiari per entrare nel nostro linguaggio comune, e ci permette di cogliere una continuità sorprendente tra la coscienza simbolica medievale e la nostra.

Pur avendo abbandonato la tassonomia fantastica, la capacità di leggere nei comportamenti animali allegorie morali e umane rimane, riconosciamo la persistenza del linguaggio simbolico medievale nel nostro immaginario collettivo.

- "Incipit liber de naturis bestiarum et earum", Bestiario Royal MS 12 C XIX, 1200-1210. British Library, Londra, UK

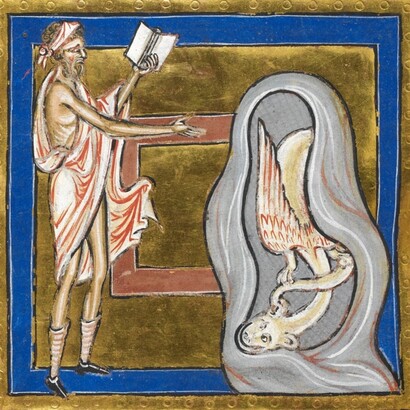

- Satiro, Bestiario Royal MS 12 C XIX, 1200-1210. British Library, Londra, UK

- Salamandra, dal Bestiario Royal MS 12 C XIX, 1200-1210. British Library, Londra, UK

- Un gufo, che si avventura alla luce del giorno contrariamente alle sue abitudini, viene assalito da uccelli più piccoli. Bestiario, Harley 4751, f.47. British Library, Londra, UK

- Drago e Elefante, dal Bestiario Royal MS 12 C XIX, 1200-1210. British Library, Londra, UK

- Aironi che mangiano anguille. Bestiario, Harley 4751, f.47. British Library, Londra, UK

Nessun commento:

Posta un commento