A lezione di peccato contemporaneo con John Cheever

A lezione di peccato contemporaneo con John Cheever

|

| Fleur Jaeggy |

Fleur Jaeggy e Franco Battiato: romanzi e canzoni «per anni beati»

Franco Battiato nel 2009 raccontò a La Stampa che dalla metà degli anni ’70 in poi, quando ancora viveva a Milano, ogni lunedì sera si trovava con Ombretta Colli, Giorgio Gaber, Roberto Calasso e sua moglie Fleur Jaeggy a giocare a poker. In palio però non c’era del denaro: come ha confermato anche Dalia Gaberscik (la figlia di Gaber e Colli) i partecipanti si giocavano dei libri Adelphi – di cui Calasso era direttore editoriale. Basta citare Georges Ivanovič Gurdjieff e René Guénon, nomi pubblicati in Italia proprio da Adelphi che furono fondamentali nella formazione di Battiato, per capire quanto la casa editrice sia stata importante per il musicista siciliano, che era un lettore vorace, uno di quelli – per intenderci – che non leggono mai un libro alla volta.

L’amicizia fra Battiato e Jaeggy, che poi diventerà una collaborazione artistica, nasce al tavolo da gioco, ma soprattutto da un’affinità intellettuale che si rivela già nei primi dischi di Battiato: nel 1977 «Hiver», un brano dal disco «Juke Box», contiene un frammento dal libro «Le statue d’acqua» della scrittrice svizzero-tedesca, e Jaeggy con le sue parole spunterà qua e là lungo tutta la produzione di Battiato. Forse il frutto più famoso di questa collaborazione è «Le aquile» (da «Patriots», 1980), ma frammenti, anche in tedesco, di parole jaeggyane spunteranno in tanti altri brani: «Tramonto occidentale», «L’oceano di silenzio», «Atlantide», «Il sogno» (seconda parte del magnifico brano «La porta dello spavento supremo», la prima parte è del filosofo Manlio Sgalambro). Fino a quei due interventi – di culto per ogni fan di Battiato – nella ghost-track del primo «Fleurs» e in «Shackleton» da «Gommalacca» (con tanto di voce e accreditamento come Carlotta Wieck).

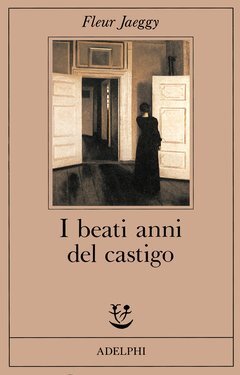

«Fiato ai libri» racconterà il rapporto artistico fra i due in «I beati anni con… Battiato», uno spettacolo in cui uno dei più bei libri di Fleur Jaeggy, «I beati anni del castigo», incontrerà le canzoni di Battiato in un omaggio molto particolare. Una “fotografia” inedita e decisamente letteraria della produzione di Battiato, grazie a quel piccolo capolavoro che è il libro di Jaeggy, uscito nel 1989 e premiato con il Bagutta nel 1990.

A occuparsi di tutto questo sul palco sarà l’attrice Sandra Zoccolan, di casa a «Fiato ai libri», e il pianista (per l’occasione anche alle tastiere) Mell Morcone. «L’idea – racconta Zoccolan – è nata da Giorgio Personelli (il direttore artistico di Fiato ai libri, ndr), il quale mi ha spesso proposto delle letture durante gli anni di “Fiato ai libri”, perché conosce bene il mio modo di recitare e la mia personalità. Ho accettato questa proposta con curiosità e quando ho iniziato a lavorare a questo spettacolo mi sono appassionata molto e l’ho trovata da subito un’ottima idea».

Ma di cosa parla «I beati anni del castigo»? Con una scrittura “fredda”, minimale, ma capace di usare una sorta di bisturi poetico nello sviscerare gli stati d’animo della protagonista (anche io-narrante), Fleur Jaeggy narra la vita di una ragazza adolescente in un collegio femminile in Svizzera, nell’Appenzell. Quasi da subito – in questa atmosfera di malinconico idillio e costrizione che genera desideri amorosi e di fuga – arriva una nuova ragazza, Frédérique, una sorta di bellissima dea della perfezione dal passato oscuro di cui si subodorano svariate esperienze. Fra le due nasce un’amicizia intensa e silenziosa, che per la protagonista diventa via via un amore non corrisposto e nel frattempo svela quel mondo di mezzo (abitato da fantasmi e visioni) che sta fra la perfezione e la follia. «I beati anni del castigo» è un romanzo tanto quieto nel procedere quanto perturbante nell’esito finale ed è una gran cosa che sia nel programma 2022 di «Fiato ai libri».

Zoccolan ha incastonato in questa storia alcune canzoni di Battiato di cui Jaeggy è stata coautrice del testo o brani adatti per l’atmosfera che sanno creare. «Ad esempio “Oceano di silenzio” – spiega lei – di cui Jaeggy ha scritto il testo in tedesco. Ma anche qualche traccia strumentale dal computer, che possa restituire quella parte sperimentale ed elettronica del repertorio di Battiato». Che cosa accomuna i due artisti è «la ricerca e l’analisi esistenziale, oltre alla ricercatezza delle parole. Jaeggy è una scrittrice che lavora molto sui contrasti, sugli ossimori: queste antitesi si avvicinano durante la narrazione e si mescolano, gli opposti si confondono fra loro e forse si specificano meglio. Anche nelle canzoni di Battiato c’è questa ricerca che va verso il mistero della vita, verso certi stati emotivi, verso tematiche come il tempo, il silenzio».

Il tema del silenzio torna in certe pagine di Jaeggy «che descrivono alcune passeggiate dell’io narrante caratterizzate dal desiderio del silenzio, come se chi narra volesse raggiungere quella solitudine dentro la quale non c’è solo il piacere del silenzio ma anche la percezione dell’assoluto nella solitudine. Ecco il perché dell’associazione con “Oceano di silenzio”, una canzone che mi sembra abbia a che fare con il senso del tempo, che scorre lento nel silenzio». E anche con la reincarnazione, in cui Battiato credeva e di cui Jaeggy sembra scrivere in «Oceano di silenzio». Traducendo dal tedesco: «E mi sembra quasi / Che un ricordo oscuro mi dica / Ho vissuto in tempi passati / Ho vissuto lassù o nell’acqua».

Ad un certo punto del libro compare un nuovo personaggio, Micheline, una ragazza che a differenza di Frédérique è piena di vita e ha voglia di divertirsi come una qualsiasi ragazza della sua età. La protagonista ne viene subito attratta e abbandona per un momento il pensiero di Frédérique: «per questo passaggio del testo ho inserito “Segnali di vita” con i suoi versi “il tempo cambia molte cose nella vita / il senso, le amicizie, le opinioni / he voglia di cambiare che c’è in me”. Una canzone a cui Jaeggy non ha contribuito ma che per analogia riesce a dialogare con il romanzo».

Si sa che un libro ha valore anche grazie al suo incipit. E quello de «I beati anni del castigo» di certo non sfigura: «A quattordici anni ero educanda in un collegio dell’Appenzell. Luoghi dove Robert Walser aveva fatto molte passeggiate quando stava in manicomio, a Herisau, non lontano dal nostro istituto. È morto nella neve».

Robert Walser – scrittore svizzero citato non casualmente da Jaeggy, come una sorta di nome programmatico della sua poetica, in un bellissimo intreccio fra letteratura vissuta e letteratura scritta – morì nel Natale del 1956 abbandonandosi nella neve. Viveva in manicomio (dunque il suo “fantasma” all’inizio del romanzo anticipa quella follia che sarà sempre meno in filigrana nella narrazione) e amava passeggiare (altro motivo ricorrente nel romanzo) con il mecenate e letterato zurighese Carl Seelig, che dal 1944 lo sosteneva economicamente e gli faceva spesso visita: «Io inizio lo spettacolo con questa immagine dello scrittore Robert Walser, a cui abbino una colonna sonora elettronica ripresa da Battiato, come se per un attimo ci fosse la visione di questa scena. Mell Morcone, che mi accompagnerà, userà la tastiera oltre al piano, con cui giocherà sulle parti elettroniche di Battiato».

Ma le associazioni fra il romanzo e le canzoni non finiscono qui: «“Come un cammello in una grondaia” si riallaccerà alla voglia di fuga della protagonista quando passa del tempo in albergo col padre. Il testo dice: “E ancora, sto aspettando, un’ottima occasione per acquistare un paio d’ali e abbandonare il pianeta”». Un altro elemento che ricorre nella narrazione sono i corvi, che volano liberi durante le passeggiate della protagonista, con o senza Frédérique: «Ho inserito anche “Gli uccelli” perché i corvi mi hanno fatto pensare a questa canzone». E c’è spazio anche per brani minori «come “Splendide previsioni”, sul cui testo intervenne Jaeggy, e anche “Le voci si faranno presenze”, legato all’incontro che la protagonista farà con Frédérique anni dopo la fine del periodo in collegio, scoprendo che la ragazza parla coi morti. La canzone finale invece sarà “L’ombra della luce”, mi sembrava il contrasto perfetto con cui chiudere la lettura del romanzo».

Insomma, un’angolatura su Franco Battiato inedita, che coinvolge una grande scrittrice per uno spettacolo affascinante, in grado di riservare sorprese. Siamo lontani anni luce dal Battiato best-seller de «La voce del padrone» ed è difficile pensare che una costruzione letteraria e musicale di questo peso si fermi dopo la data di «Fiato ai libri»: «In effetti la preparazione dello spettacolo mi sta così appassionando che sto pensando di portarlo in giro per i teatri, come avevo fatto per altri spettacoli del festival. Vedremo come andrà sabato e poi se ci sarà qualcosa da perfezionare lo faremo. Del resto non si finisce mai di migliorare».

L'ECO DI BERGAMO

di Debora Lambruschini

April 30, 2021

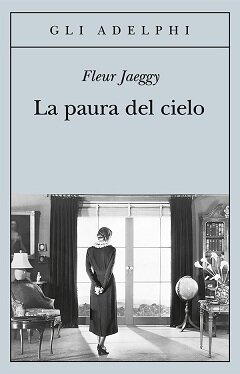

La felicità feriva come una lama ardente.

(“Senza destino”, La paura del cielo)

Di lame è disseminata l’opera intera di Fleur Jaeggy: frasi spietate, parole scelte con precisione chirurgica, la prosa limata e limata ancora fino a ridurla all’essenziale, non un termine o un segno di punteggiatura superflui. Nata in Svizzera e presto trasferitasi in Italia, Fleur Jaeggy è una scrittrice schiva, che rifugge ogni logica editoriale, centellina le parole e strega i suoi lettori con quella prosa scarna, le increspature minime della superficie che lasciano intravedere il mondo sommerso della narrazione. Leggere romanzi e racconti di Jaeggy, tutti editi da Adelphi, è un doloroso incanto: colpiscono per la profonda introspezione dei personaggi, i movimenti interiori svelati da un gesto, una di quelle piccole arricciature che rivelano l’abisso; ma è anche una lettura che scortica, mai consolatoria o salvifica, una discesa negli angoli bui dell’essere umano, tra solitudini, parole taciute, assenze, perdite. Una letteratura che si nutre di ossessioni, della scrittrice rispetto a determinate tematiche e spunti, del lettore catturato dalla «calma violenta» della narrazione.

Mi avvicino a Jaeggy con diffidenza, nel tentativo di svelarne il mistero, il suo nome che non smette di circolare sottovoce tra i lettori, una sorta di passaparola lontano dal caos del mainstream; è un incontro il nostro avvenuto quasi per caso: la prosa di Jaeggy portata come esempio delle capacità della sottrazione, di raccontare i moti dell’animo umano, una narrazione costruita sull’interiorità dei personaggi, in cui trama e forma si compenetrano. Traccio la strada che mi ha condotta a Jaeggy perché lì si è delineato il mio personale modo di leggerla, tentando di interpretarla e farla mia, sbagliando probabilmente e cogliendone solo una parte minima, soggettiva, marginale, come in fondo lo è ogni lettura che facciamo. Ma immergersi totalmente nel mondo di questa scrittrice sfuggente è stato il modo ideale per comprendere la malia esercitata sui lettori, il filo rosso che lega ogni pagina scritta in un gioco perfetto di rimandi, spunti, occorrenze e, ancora, la fiducia nella propria scrittura, mai mutata.

È così, quindi, che ci si accorge anche di come Jaeggy scriva e riscriva – magnificamente – la stessa storia: come Richard Yates, come Shirley Jackson, come Raymond Carver, Jaeggy nutre la propria ossessione e la nostra scrivendo e riscrivendo appunto lo stesso nucleo essenziale, ma ogni volta è un piccolo miracolo di scrittura e profondità. Inseguendo un filo cronologico, si parte da I beati anni del castigo – le primissime opere di Jaeggy sono praticamente introvabili -, il romanzo del 1989 con cui vinse il Premio Bagutta: e non è un caso, iniziare proprio da qui, perché è dentro queste pagine che si trova il nucleo narrativo di Jaeggy, quello che inseguiremo una storia via l’altra, tra richiami talvolta espliciti, altre più sottesi. E qui c’è già tutto il suo mondo letterario: un collegio femminile sulle alpi svizzere, le assenze, la solitudine, l’amicizia che sconfina nell’amore-ossessione, la gioventù mai innocente, la vita indissolubilmente legata alla morte, il contrasto dentro-fuori; la scrittura già perfetta, il gusto per l’ossimoro, i ripetuti cambi di tempo verbale e di soggetto, il profondo lavoro di omissione, i dettagli minimi che rivelano le voragini della narrazione. I beati anni del castigo è il romanzo più celebre di Jaeggy ed è qui che si delineano i tratti delle narrazioni che verranno, i perni intorno a cui l’autrice costruisce il suo mondo letterario, a partire dalle assenze e dal senso di solitudine, un fantasma che migra di storia in storia. È, per esempio, assenza di punti di riferimento famigliari solidi: il rapporto di quasi totale estraneità tra il padre e la figlia protagonista e narratrice principale della storia, la figura sullo sfondo di una madre lontana ma ingombrante che detta legge e decide di ogni aspetto della vita della figlia, pur non palesandosi mai.

Lei ordina, io obbedisco, i trimestri sono guidati da lei, è tutto scritto nelle lettere e nei francobolli,

campane senza suono. Dispacci.

(I beati anni del castigo)

Assenza di parole, perché non adeguate a dare voce a sentimenti complessi, all’amicizia tra lei e la nuova arrivata, Frédérique, bella, schiva, misteriosa quel tanto che basta a conquistare il cuore della protagonista e ad aprire una voragine con la sua improvvisa assenza.

Avevo perso ciò che avevo di più importante nella mia vita, il cielo era sempre azzurro, dimentico, tutto anelava alla pace e alla felicità, il paesaggio era idilliaco, come l’adolescenza idilliaca e disperata.

(I beati anni del castigo)

Di queste voragini, ancora una volta, è intessuta ogni storia di Jaeggy: abissi di solitudini e disperazione che si rivelano da una fotografia, da un segreto serbato per tutta la vita, da un gesto violento e brutale. Jaeggy apre squarci, sulla pagina e dentro il lettore, con una scrittura che rasenta la freddezza tanto è calibrata, scarna.

Mancanze anche quando le distanze si accorciano, almeno geograficamente, ma che non sanno farsi parola, affetto, reale vicinanza: nemmeno tra un padre e una figlia, insieme in crociera (Proleterka, 2001) per quello che sono consapevoli essere l’ultimo viaggio, l’ultima occasione per conoscersi davvero.

Per lui è importante quel viaggio. Avevo pensato prima di partire che mi era indifferente la destinazione. Il viaggio in Grecia faceva parte della mia educazione. È il nostro primo viaggio – e sembra l’ultimo. Johannes, la persona a me inverosimilmente ignota. Mio padre. Non una confidenza. Eppure un legame anteriore alle nostre esistenze. Una conoscenza nell’estraneità totale.

(Proleterka)

L’incomunicabilità è tale tra i due da renderli quasi estranei, la distanza che si fa vuoto, un’assenza già annunciata, vissuta. Quel viaggio che dovrebbe essere l’occasione di un avvicinamento, diviene invece per la protagonista il tempo della scoperta sessuale, il passaggio brutale dall’infanzia all’età adulta ma, si badi bene, non la perdita dell’innocenza, una condizione estranea ai personaggi e alle narrazioni di Jaeggy. E quella madre lontana, la cui autorità non viene mai meno, nonostante la distanza e la “libertà” conquistata dopo gli anni del collegio, il vuoto che la sua partenza ha lasciato tra loro.

Il suono del pianoforte rappresenta tutto ciò che non ho avuto. La sentivo suonare quando ero molto piccola, quando ancora era sposata con Johannes. Poi quel suono è finito. Le stanza tacevano. Ho odiato quel silenzio, senza saperlo. Il silenzio ricevuto da un uomo e una donna che si lasciavano e hanno disposto in modo assoluto della vita di una figlia.

(Proleterka)

Una madre che muove vite e custodisce segreti terribili, che si rincorrono, come altre micro narrazioni, da un racconto all’altro. Dove, per esempio, ritroviamo Frédérique, irriconoscibile, perduta, colmiamo parte dei vuoti della narrazione, delle assenze, ma rinunciando subito all’idea di ottenere un quadro con tutti i dettagli, possiamo solo cogliere i piccoli indizi che Jaeggy dissemina qui e là, le rivelazioni che ci concede improvvise. Tragica e meravigliosa, Frédérique appare come un fantasma, alimenta l’ossessione mai svanita della protagonista, la intravediamo qualche volta chiaramente altre meno, in un gioco di complicità tra Jaeggy e il lettore. Perduta, la malattia mentale che esplode violenta, i tentativi di salvarla. Ecco, la violenza, tanto brutale quanto inaspettata, è un’altra ricorrenza nelle pagine di Jaeggy che, a tratti, ricorda certe storie di Shirley Jackson, pur con tutte le differenze del caso. Esplode sulla pagina di Jaeggy in forme e moti diversi: è il gesto improvviso di una mente distorta, è la vendetta contro una vita sofferta, ma è anche la complicità dettata dalla compassione e dall’amore, forme molteplici che si sommano quasi tutte ne La paura del cielo, sette racconti di brutale bellezza. Qui le occorrenze sono date dal cielo minaccioso, dal gesto violento appunto, dalla riflessione su solitudine e assenze che come un fil rouge percorrono l’opera tutta di Jaeggy. Ancora, la perdita e il lutto, l’incomunicabilità dentro i rapporti, la morte, il suicidio talvolta, che tornano nelle pagine di Sono il fratello di XX, un altro sguardo ancora sulla protagonista senza nome del primo romanzo, sulle vite intrecciate alla sua, i misteri almeno in parte svelati.

Le «vite sbagliate» cui Jaeggy dà forma sono intrise di mancanze, dolore, un vuoto riflesso come si diceva dalle profondità della narrazione, dalla sottrazione, che trova massima espressione nel racconto breve, brevissimo, ma che in fondo è un modo proprio di guardare e sentire una storia, fotografandone un certo dettaglio, lavorando ossessivamente sulla parola, mostrando le increspature della superficie; un’attitudine che si rivela anche nei romanzi – se possiamo considerarli davvero tali o non più propriamente novelle. Che racconti un frammento o una vita intera – per esempio nelle Vite congetturali di De Quincey, Keats e Schwob – riconosciamo quella particolare lente con cui lo scrittore di racconti osserva il mondo e ne ricrea un dettaglio.

Tra le pagine di Jaeggy non c’è consolazione, ma nutrimento per quel demone della scrittura che tanto ci ossessiona.